山口周氏の2025年1月発刊の著書『人生の経営戦略』は、経営学の戦略論を個人の人生設計に応用した画期的な生き方指南書である。同書は352ページにわたって20の戦略コンセプトを展開し、「そもそも生きている意味がわからない」「仕事で失敗するのが怖い」「40代を過ぎて、部下の若手の成長に焦る」といった現代人が直面する様々な問題を、経営戦略の知見を用いて解決する新しいアプローチを提示している。著者は長年コンサルティング業界で培った経営戦略論のコンセプトや人材育成論のフレームワークが、個々人の「人生の経営戦略=ライフ・マネジメント・ストラテジー」の策定と実行において極めて有用であることを発見し、それを体系化したものが本書である。

なぜ今「人生の経営戦略」が必要なのか

難しい時代の到来と社会構造の変化

現代社会は「つなぎ目の社会」という特殊な時代にあり、この変革期において精神の後退と自己の喪失が深刻な問題となっている1。従来の社会システムが機能しなくなる中で、個人は「居場所の選択」によって人生が全く変わってしまう社会を迎えている1。これまでの日本社会は高成長を前提とした仕組みで成り立っていたが、その前提が崩れた今、多くの人々が人生設計において混乱を抱えている状況にある1。

特に重要なのは、かつてのように「ご縁」に任せていては人生が立ち行かなくなった時代的背景である。終身雇用制度や年功序列といった日本的雇用システムが揺らぎ、個人が自ら積極的にキャリアや人生を設計しなければならない時代となった。このような環境変化の中で、戦略的思考を持って人生を経営することの重要性が増している。

準備のできていない人たちの現状

多くの人々が変化の時代に対する準備ができていない現実がある。従来の「だまって俺について来い!」という旧来型のリーダーシップモデルが機能しなくなり、「個人が変わる」ことでしか社会は発展しない状況に至っている1。しかし、多くの人々は依然として他者依存的な思考パターンから抜け出せずにいる。

この状況を打破するためには、個人レベルでの意識改革と戦略的思考の獲得が不可欠である。組織や社会に変化を期待するのではなく、まず個人が変わることで社会全体の変革を促すという発想の転換が求められている。

二極化する人生論・キャリア論の問題

現在の人生論やキャリア論は極端な二極化を示しており、「どっちもダメでしょ」というのが著者の結論である。一方では過度に競争的で成果主義的なアプローチが推奨され、他方では精神性や内面の充実のみを重視する論調が見られる。しかし、これらの「二律背反」を壊すことこそがイノベーションであり、「蛇のように賢く、鳩のように素直に」という統合的なアプローチが必要である1。

このような背景から、経営学の知見を活用した体系的な人生戦略の構築が現代において極めて重要な課題となっている。

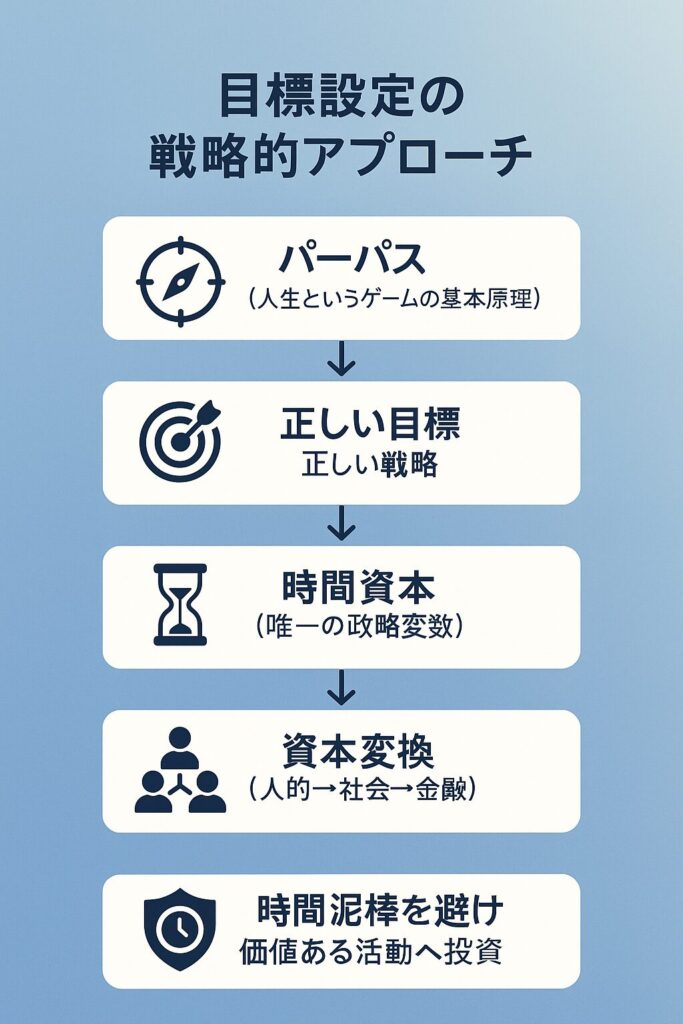

目標設定の戦略的アプローチ

パーパス:人生というゲームの基本原理

人生戦略における最も重要な概念が「パーパス」である。企業経営において「自分たちは何のために働いているのか?」「自分たちは何のために存在しているのか?」という実存的な問いに答えられない状態が生産性の低下を招くのと同様に、個人の人生においても明確なパーパスの設定が不可欠である。

「正しい戦略」は「正しい目標」が大前提となる。正しい目標を欠いてしまうと偽りの目標を設定し、論理的に正しい戦略を設計してもプロジェクトは必ず破綻する2。このため、個別戦略論の是非を論じる前段階として、「プロジェクトの目的=パーパス」について深く思考する必要がある2。

本書では「人生というプロジェクトの長期目標」を次のように定義している:「時間資本を適切に配分することで持続的なウェルビーイングの状態を築き上げ、いつ余命宣告をされても『自分らしい、いい人生だった』と思えるような人生を送る」。

時間資本と資本変換のメカニズム

人生の経営戦略において、私たちがコントロールできる戦略変数は「時間資本」のみである。人生は本質的に「時間資本を別の資本に変えるゲーム」として捉えることができる。このゲームにおいて重要なのは、社会資本は人的資本によって増え、社会資本が金融資本を生み出すという資本変換のメカニズムを理解することである1。

資本には大きく分けて2種類が存在し、それぞれの特性を理解した上で戦略的に配分することが重要である1。「お金を稼げなかった人」「出世できなかった人」が必ずしも「失敗者」ではないという認識も重要で、ウェルビーイングと3つの資本(人的資本、社会資本、金融資本)の関係を適切に理解することが求められる1。

また、「時間泥棒」に自分の人生を奪われないための戦略的思考が必要である。無駄な時間の浪費を避け、自分の価値観と目標に合致した活動に時間を投資することが、人生の質を高める上で決定的に重要である。

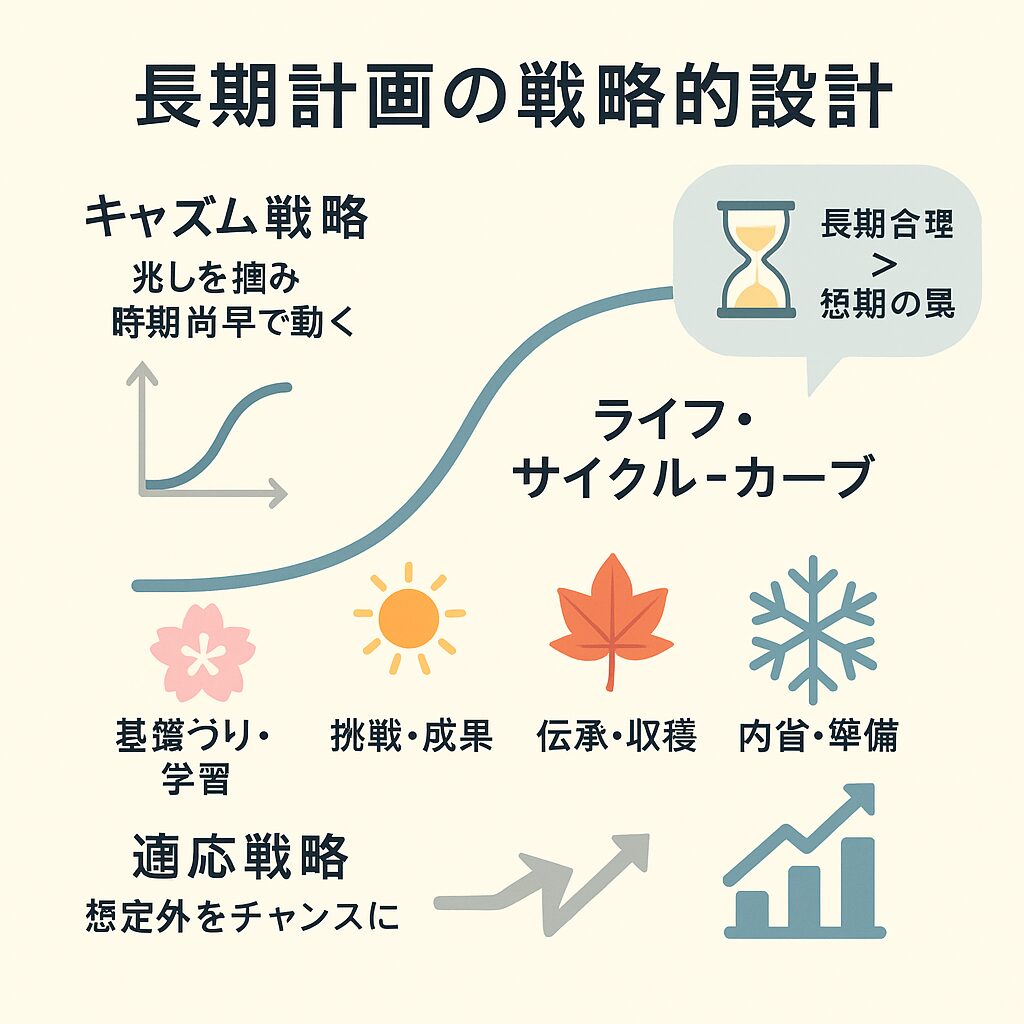

長期計画の戦略的設計

ライフ・サイクル・カーブ:超長期のプロジェクトロジック

人生には「春夏秋冬」があり、各ステージにおいて適切な戦略的アプローチが異なる。ライフ・サイクル・カーブの概念を活用することで、超長期にわたる人生というプロジェクトを効果的に管理することが可能になる。

重要な洞察として、季節に応じて「合理的な振る舞い」は変わるということがある1。春の時期には基盤作りと学習に集中し、夏の時期には積極的な挑戦と成果創出を行い、秋の時期には知識や経験の伝承に重点を置き、冬の時期には内省と次の春への準備を行うといった具合に、各ステージで求められる行動パターンが異なる。

また、ステージの遷移に応じて「役割や貢献」も変わることを理解する必要がある1。若い時期には学習者としての役割が中心となるが、中年期以降は指導者や貢献者としての役割が重要になってくる。知的生産性のピークは40代とされることが多いが、人生の後半では「異なる知性」を活用することで継続的な価値創造が可能である。

長期合理性の重要性

「長期の合理」が極めて重要であり、「短期の合理の罠」に陥ることを避けなければならない。短期的な利益や成果に囚われすぎると、長期的な人生戦略が破綻する可能性が高くなる。早すぎる成功が危険である例として、ピアニスト二人の対照的な人生が挙げられている。

一人は若い時期に華々しいデビューを果たしたものの、その後の持続的な成長を維持できずに失速し、もう一人は地道な基盤作りを重視した結果、長期にわたって安定した活動を継続できたという事例である。このような事例は、人生戦略において長期的視点を持つことの重要性を示している。

キャズム:兆しを捉え、時期尚早で動く戦略

市場における「キャズム」理論を人生戦略に応用することで、変化の兆しを捉えて適切なタイミングで行動を起こすことが可能になる。2割を超えると「相転移」が起きるという法則を理解し、成長市場への参入タイミングを見極めることが重要である。

「キャズム前」に参入したヤフー、楽天、サイバーエージェントなどの企業事例が示すように、成長市場が「爆発的に成長している期間」は「一瞬」であり、「時期尚早」でなければ勝てないという原則がある。しかし、「早すぎる」のも問題であるため、適切なタイミングの見極めが求められる。

「微分のレンズ」で社会の変化を捉え、「コア人材」に着目して「兆し」を捉えることが、この戦略の実践において重要なポイントとなる。社会の変化を敏感に察知し、他者よりも一歩早く行動を起こすことで、人生における優位性を確保することができる。

適応戦略:想定外の出来事をチャンスとして取り込む

人生は予期せぬ出来事の連続であり、完璧な計画を立てることは不可能である。そのため、計画の策定・実行・修正を織り交ぜる適応戦略が重要になる1。「想定外」を逆手に取り、それをチャンスとして活用する能力が人生の成功を左右する。

著者自身の適応戦略の実例も紹介されており、予期せぬ変化や困難を乗り越えながら、それらを新たな機会として活用してきた経験が語られている。このような適応力は、変化の激しい現代社会において特に重要な能力となっている。

職業選択の戦略的思考

ポジショニング戦略前編:5つの力による立地分析

職業選択において最も重要なのは、「5つの力」に着目して自分の居場所を決めることである。この分析フレームワークを用いることで、なぜ特定の業界や職種の収益性が高いのか、あるいは低いのかを理解することができる。

民放テレビ局の給与が高かった理由は、業界構造の特殊性にある1。限られた電波という希少資源を独占的に利用できたため、高い収益性を維持できていた。しかし、インターネットの普及により業界構造が変化し、従来の優位性が失われつつある。

立地の魅力度を測るモノサシを持つことで、決断を「勇気」や「度胆」の問題にしないことが重要である。個人レベルでもこの分析は応用可能であり、人材の価値は「需要と供給の関係」によって決まることを理解する必要がある。

流行の資格や学位は戦略的には「スジの悪い選択」である場合が多い1。多くの人が同じ資格を取得すれば供給過多となり、その価値は下がってしまう。また、テクノロジーによる「代替品の脅威」も考慮する必要があり、AIによる代替への3つの対抗策を検討することが求められる1。

ポジショニング戦略後編:多動による居場所の発見

「どこにいるのか?」という始原の問いから出発し、多動することで「自分の居場所」を見つけることが重要である。「能力」を変えるより「立地」を変える方が効果的な場合が多く、自分の能力を最大限に発揮できる環境を見つけることが戦略的に重要である。

リモートワークの普及により「仕事の全国大会化」が進んでいる現在、立地とパフォーマンスの関数を理解することがますます重要になっている1。ローカルメジャーからネーションニッチへという移行戦略も有効なアプローチの一つである1。

居場所は10年で変えることを基本戦略とし、著者自身が「外資系コンサルティングファームのパートナー」という地位を手放せた理由についても詳しく説明されている。固定的な立場に固執するのではなく、環境の変化に応じて柔軟にポジションを変更することが長期的な成功につながる。

CSV競争戦略:社会的利益を生み出す価値創造

営利企業よりNPOの方がクールという価値観の変化を受けて、CSV(Creating Shared Value)競争戦略の重要性が高まっている。社会的利益を生み出す企業が長期的に繁栄するという原則を理解し、自分自身のキャリア戦略においても社会的価値の創造を重視することが重要である。

ポーター論文の混乱を整理し、「社会的価値が先行する」という結論に至ることで、持続可能なキャリア戦略を構築することができる。組織風土が最もパフォーマンスに影響するという知見も、職業選択において重要な判断材料となる。

実践的フレームワークの活用

バランス・スコア・カードによる人生管理

企業経営で使われるバランス・スコア・カードのフレームワークは、仕事と私生活の両立において極めて有効なツールである。このフレームワークを個人の人生管理に応用することで、多面的な視点から自分の人生を評価し、バランスの取れた発展を図ることができる。

財務的視点、顧客視点、内部プロセス視点、学習・成長視点という4つの視点を個人の人生に適用し、それぞれの領域において適切な指標を設定することで、総合的な人生の質を向上させることが可能になる。

リスク管理戦略の構築

人生におけるリスク管理は、企業経営におけるリスク管理と多くの共通点を持つ。予期せぬ事態に対する備えを行い、複数のシナリオを想定した戦略を構築することで、不確実性の高い環境においても安定した人生を送ることができる。

特に、経済的リスク、健康リスク、人間関係リスク、キャリアリスクなど、多様なリスク要因を体系的に分析し、それぞれに対する対策を講じることが重要である。リスクの分散化や保険的な仕組みの活用も、人生戦略において有効なアプローチとなる。

ネットワーク戦略の重要性

人的ネットワークの構築と活用は、現代の人生戦略において極めて重要な要素である。企業が戦略的パートナーシップを構築するのと同様に、個人も多様なバックグラウンドを持つ人々との関係性を戦略的に構築することが求められる。

ネットワークの質と量のバランスを取りながら、互恵的な関係性を築くことで、情報収集、機会創出、相互支援などの多面的なメリットを得ることができる。また、デジタル時代においては、オンラインとオフラインのネットワークを効果的に組み合わせることも重要である。

人生の各ステージにおける戦略的アプローチ

若年期の基盤構築戦略

人生の春の時期にあたる若年期においては、将来の成長の基盤となる能力開発と人間関係の構築に重点を置くべきである。この時期の投資は長期的なリターンをもたらすため、短期的な収益よりも学習と成長を優先することが戦略的に重要である。

多様な経験を積み、失敗を恐れずに挑戦することで、自分の適性や価値観を発見することができる。また、メンターとなる人物との出会いや、同世代のネットワーク構築も、この時期の重要な課題となる。

中年期の成果創出と貢献戦略

人生の夏から秋にかけての中年期においては、これまでに蓄積した知識や経験を活用して具体的な成果を創出し、社会に貢献することが中心的な課題となる。この時期は責任のある立場に就くことが多く、リーダーシップや意思決定能力が求められる。

同時に、次世代の育成にも関わることで、自分の知識や経験を継承していくことが重要である。この時期の貢献は、自分自身の充実感を高めるだけでなく、社会全体の発展にも寄与する。

成熟期の知恵の活用と継承戦略

人生の冬の時期にあたる成熟期においては、長年の経験から得られた知恵を活用し、それを次世代に継承することが主要な役割となる。この時期には、これまでとは異なる種類の知性を活用することで、継続的な価値創造が可能である。

人生の振り返りを行い、自分の経験から学んだ教訓を体系化することで、より深い洞察を得ることができる。また、社会的な責任を果たし、後進の指導に携わることで、自分の人生に意味と価値を見出すことができる。

持続的なウェルビーイングの実現

統合的な幸福感の追求

本書が目指す「持続的なウェルビーイングの状態」とは、一時的な快楽や成功ではなく、長期にわたって維持される統合的な幸福感を意味する2。これは、物質的な豊かさだけでなく、精神的な充実、人間関係の質、社会への貢献感、自己実現の達成感など、多面的な要素から構成される。

このような統合的な幸福感を実現するためには、人生の各ステージにおいて適切なバランスを保ちながら、長期的な視点で戦略を実行することが重要である。短期的な成果に囚われることなく、人生全体を通じた価値創造を目指すことが求められる。

自己実現と社会貢献の両立

真の意味でのウェルビーイングは、自己実現と社会貢献を両立することで達成される。自分自身の成長と充実だけでなく、社会や他者に対する貢献を通じて、より深い満足感と意味を見出すことができる。

このような両立を実現するためには、自分の価値観と社会のニーズを適切に理解し、それらが重なる領域において活動することが重要である。また、長期的な視点で自分の役割と責任を認識し、持続可能な形で貢献を続けることが求められる。

現代社会における人生戦略の課題と機会

デジタル時代の新たな可能性

デジタル技術の急速な発展は、人生戦略に新たな可能性をもたらしている。リモートワークの普及により地理的制約が軽減され、オンライン教育により学習機会が拡大し、デジタルプラットフォームにより新たなビジネス機会が創出されている。

これらの変化を戦略的に活用することで、従来では考えられなかった人生設計が可能になっている。しかし同時に、技術の変化に適応し続ける能力や、デジタルとアナログのバランスを保つ知恵も求められている。

グローバル化と多様性の時代

グローバル化の進展により、異文化理解や多言語能力、国際的な視野が人生戦略において重要な要素となっている。また、価値観の多様化により、画一的な成功モデルではなく、個人の特性と価値観に基づいたオリジナルな人生設計がより重要になっている。

このような環境変化に対応するためには、柔軟性と適応力を維持しながら、自分自身のアイデンティティを確立することが重要である。多様性を受け入れつつ、自分らしさを失わない人生戦略の構築が求められている。

持続可能性への意識の高まり

環境問題や社会問題への関心の高まりにより、持続可能性を重視する価値観が広がっている。人生戦略においても、短期的な利益追求ではなく、長期的な持続可能性を考慮したアプローチが重要になっている。

個人の行動が社会や環境に与える影響を考慮し、責任ある選択を行うことが、現代の人生戦略において不可欠な要素となっている。また、持続可能な社会の実現に貢献することで、より深い意味と価値を見出すことができる。

結論:戦略的人生設計の重要性

山口周氏の『人生の経営戦略』は、経営学の知見を個人の人生設計に体系的に応用した革新的な著作である。同書が提示する20の戦略コンセプトは、現代人が直面する様々な人生の課題に対して、論理的で実践的な解決策を提供している。

特に重要なのは、人生を一つのプロジェクトとして捉え、戦略的思考を持って設計・実行・修正を行うという基本的なアプローチである。このような思考法により、感情的な判断や他者依存的な決定から脱却し、自分自身の価値観と目標に基づいた主体的な人生を送ることが可能になる。

また、同書は単なる成功論ではなく、持続的なウェルビーイングの実現を目指している点で特徴的である2。短期的な成果や他者との比較ではなく、自分らしい充実した人生を送ることを最終目標としており、より本質的で深みのある人生哲学を提示している。

現代社会の急速な変化と不確実性の増大により、個人が戦略的思考を身につけることの重要性はますます高まっている。同書が提供するフレームワークと考え方は、そのような時代を生き抜くための強力なツールとなり得る。人生の様々な局面において適用可能な汎用性の高い知見として、多くの読者にとって価値ある指針となることが期待される。