坂下仁氏の「40代からは「稼ぎ口」を2つにしなさい」は、変化の激しい現代社会において40代以降の働き方改革を提案する一冊です。本書では、従来の「一社専属型」のキャリアから脱却し、複数の収入源を確保することで経済的自由と働き方の選択肢を広げる方法を具体的に解説しています。著者は自身の経験と多くのビジネスパーソンの事例を基に、リスク分散、収入増加、キャリア充実のための実践的なアプローチを提示。本要約では、その核心となる考え方と実践方法を体系的にまとめています。

第1章:なぜ今「稼ぎ口」を増やす必要があるのか

一社依存の危うさ

現代社会において、一つの会社だけに依存するキャリアモデルはますますリスクを伴うものとなっています。企業の寿命は短縮化し、終身雇用は崩壊の一途をたどっています。坂下氏は、特に40代以降の働き手にとって、このリスクが顕在化しやすいと警告しています。日本企業の多くが年功序列型から成果主義へとシフトする中で、40代は「コストパフォーマンスが悪い世代」とみなされることも少なくありません。

また、AIやテクノロジーの進化によって、多くの従来型の仕事が自動化されるリスクも高まっています。特に中間管理職や定型業務に従事する人々は、今後10年で職を失う可能性が高いとの調査結果も示されています。このような状況下で、一つの収入源に依存することは、まさに「卵を一つのカゴに盛る」ような危険な選択となりつつあるのです。

変わる社会と働き方の新しいモデル

デジタル化とグローバル化の進展は、働き方の可能性を大きく広げました。インターネットとデジタルツールの普及により、個人が直接市場にアクセスし、自分のスキルやサービスを提供する機会が格段に増加しています。クラウドソーシングプラットフォームやソーシャルメディアの発達により、個人が企業を介さずに収入を得る手段は多様化しています。

さらに、2020年のパンデミック以降、リモートワークが一般化し、場所に縛られない働き方が受け入れられるようになりました。この変化は、本業とは別の収入源を開発するための時間的・空間的余裕を生み出しています。坂下氏は、これらの社会変化を「個人が複数の収入源を持つための絶好の機会」と位置づけています。

40代がターニングポイントである理由

坂下氏によれば、40代は特別なターニングポイントとなります。この年代は、キャリアの中盤で専門性や経験が蓄積され、それを活かせる時期でありながら、同時に企業内でのキャリアアップの天井が見え始める時期でもあります。また、家族の責任やローンなど固定費が最も大きくなる時期であり、経済的なプレッシャーも大きいのです。

一方で、40代は自己投資のラストチャンスともいえます。新たなスキルを身につけ、それを収益化するには一定の時間がかかりますが、40代であれば、その投資が回収できるだけの就業期間がまだ残されています。坂下氏は「45歳までに複業の種まきをしておくべき」と主張し、それに失敗すると50代以降の選択肢が drastically 狭まると警告しています。

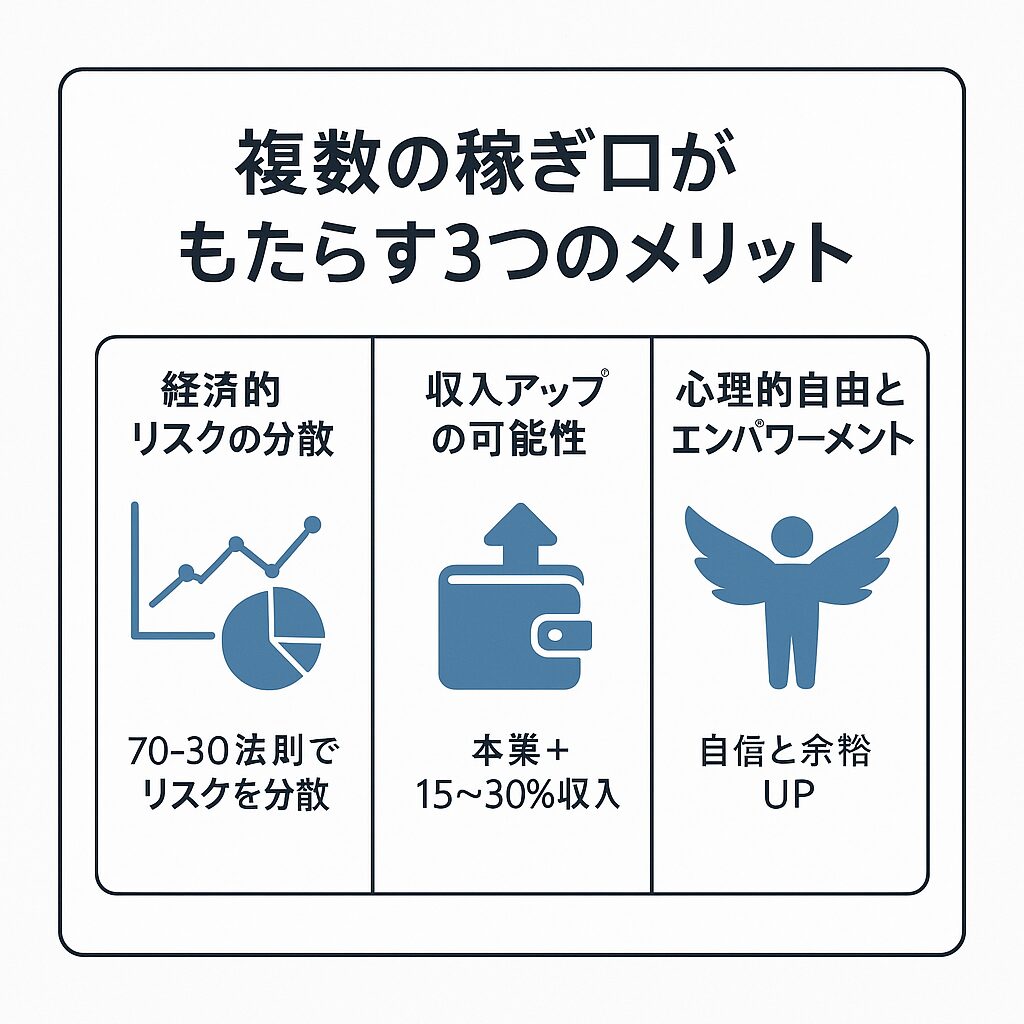

第2章:複数の稼ぎ口がもたらす3つのメリット

経済的リスクの分散

複数の収入源を持つことの最大のメリットは、経済的なリスク分散です。主たる収入源が突然途絶えた場合でも、別の収入があれば生活への影響を最小限に抑えることができます。坂下氏は「収入の70-30の法則」を提案しています。これは、生活維持に必要な費用の70%を本業でカバーし、残りの30%を副収入で確保するという考え方です。

この比率を実現できれば、本業を失っても即座に生活が破綻することはなく、次の一手を冷静に考える余裕が生まれます。さらに、複数の小さな収入源を持つことで、どれか一つが失われても全体への影響が小さくなるという「ポートフォリオ効果」も期待できます。坂下氏は、できれば3つ以上の収入源を持つことが理想的だと述べています。

収入アップの可能性

複数の稼ぎ口を持つことは、単純な収入増加につながります。坂下氏の調査によれば、複業を始めた40代の75%が年収増を実現しており、その増加額は平均して本業年収の15〜30%に相当するとのことです。特に注目すべきは、複業のスキルや経験が本業にも活かされ、本業での評価や報酬アップにつながるケースが多いという点です。

また、複業で得たスキルや人脈が新たな収入機会を生み出す「複利効果」も見逃せません。例えば、副業で始めたブログが書籍出版の依頼につながり、それがコンサルティングの仕事を生む、といった好循環が生まれることもあります。坂下氏は、複数の稼ぎ口を持つことは「足し算ではなく掛け算の効果がある」と強調しています。

心理的自由とエンパワーメント

複数の収入源を持つことがもたらす心理的な効果も重要です。一つの会社や組織に依存しなくなることで、発言や行動の自由度が高まり、本業においても萎縮せずに本来の能力を発揮しやすくなります。坂下氏はこれを「経済的バックアップがあることによる精神的な余裕」と表現しています。

さらに、自分のスキルが社外でも通用することを実感できると、自信とエンパワーメントにつながります。複業を通じて異なる環境や人々と関わることで視野が広がり、自己成長のスピードも加速します。坂下氏の調査では、複業を持つ40代の83%が「人生の満足度が向上した」と回答しており、その理由として「自分の可能性を再発見できた」「自己決定権が増えた」などが挙げられています。

第3章:複業に向いている人・向いていない人

複業成功者に共通する特性

坂下氏は多くの複業成功者を分析し、共通する特性をいくつか見出しています。まず、「好奇心が旺盛で新しいことに挑戦する意欲がある」という点です。複業は必然的に未知の領域に踏み出すことを意味するため、変化や学習を恐れない姿勢が重要となります。

次に、「セルフマネジメント能力が高い」という点が挙げられます。複数の仕事をこなすためには、時間管理、体調管理、優先順位付けなどのスキルが不可欠です。また、「コミュニケーション能力が高い」人も複業に適しています。異なる仕事環境で多様な人々と関わる中で、円滑なコミュニケーションが成功のカギを握ることが多いからです。

最後に、「専門性や強みを持っている」ことも有利な要素です。特定の分野での深い知識やスキルは、複業市場での差別化要因となり、高い報酬を得られる可能性を高めます。坂下氏は「あなたにとっては当たり前のことが、誰かにとっては価値ある知識かもしれない」と指摘しています。

複業を避けるべき人

一方、坂下氏は全ての人に複業を勧めているわけではありません。例えば、「本業で成長途上にある」場合は、まずは本業でのスキルと実績を固めることが優先されるべきだとしています。基盤となる専門性がなければ、複業も中途半端になりがちだからです。

また、「時間管理が苦手」な人や「体調管理ができていない」人も注意が必要です。複業は必然的に時間的制約や体力的な負担が増すため、それらをマネジメントする能力が求められます。さらに、「完璧主義の傾向が強い」人も複業に苦労する可能性が高いと指摘されています。限られた時間と資源の中で成果を出すには、適度な妥協と効率性の重視が必要だからです。

坂下氏は「無理な複業は健康や本業に悪影響を及ぼす可能性がある」と警告し、自分の状況と特性を冷静に評価した上で決断することの重要性を説いています。

成功への心構えと準備

複業を成功させるための心構えとして、坂下氏は「すぐに大きな収入を期待しない」ことを強調しています。多くの複業は最初の1〜2年は種まき期間であり、十分な収入を得られるようになるまでには時間がかかるのが一般的です。「3年計画で取り組む」という長期的な視点が重要だとされています。

また、「失敗を恐れず、小さく始めて徐々に拡大していく」というアプローチも推奨されています。初期投資を最小限に抑え、市場の反応を見ながら方向性を調整していくアジャイルな戦略が、複業成功のカギとなるのです。

さらに、家族の理解と協力も成功への重要な要素です。坂下氏は「家族を味方につけるには、複業の目的と見通しを明確に共有することが大切」だと指摘しています。家族の協力なしに複業を続けることは非常に困難であり、初期の段階から共通理解を形成することが重要なのです。

第4章:自分に合った複業の見つけ方

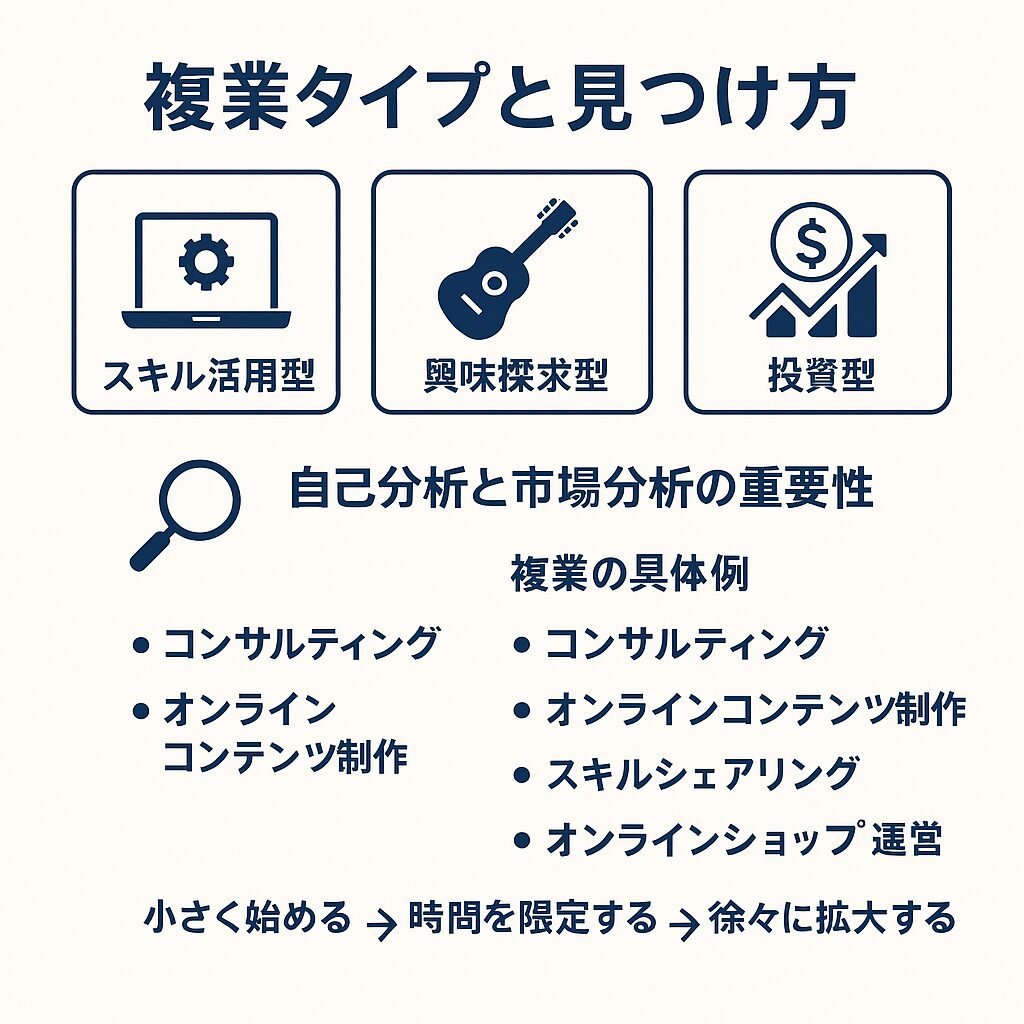

3つの複業タイプとその特徴

坂下氏は複業を大きく3つのタイプに分類しています。まず「スキル活用型」は、本業で培った専門スキルや知識を別の場で活かす形態です。例えば、マーケティング担当者がフリーランスのマーケティングコンサルタントとして活動するといったケースがこれに当たります。この型の最大の利点は、すでに持っているスキルを活用するため立ち上げが速く、相対的に高い報酬が期待できることです。

次に「興味探求型」は、本業とは関係のない自分の趣味や関心を収益化する形態です。例えば、プログラマーが週末にギター講師として活動するといったケースです。この型の特徴は、本業では満たせない自己表現や情熱の追求ができる点にあります。ただし、収益化までに時間がかかることが多いというデメリットもあります。

最後に「投資型」は、自身の労働時間を直接使わず、資産や仕組みから収入を得る形態です。不動産投資、株式投資、オンラインショップの運営などがこれに該当します。この型のメリットは、一度仕組みを作れば比較的少ない労力で収入が続く点ですが、初期投資や専門知識の習得に時間とコストがかかるというハードルがあります。

自己分析と市場分析の重要性

坂下氏は、成功する複業を見つけるためには、まず徹底的な自己分析が必要だと主張しています。具体的には、「どんなスキルを持っているか」「何に情熱を感じるか」「どの程度の時間的・金銭的投資が可能か」「どのような働き方が理想か」などを明確にすることが重要です。

同様に重要なのが市場分析です。いくら自分が情熱を持っていても、それに対する市場のニーズがなければ収益化は困難です。坂下氏は「パッション(情熱)とプロフィット(収益)の交差点を見つけることが成功の鍵」だと述べています。そのためには、潜在的な顧客が誰なのか、彼らのニーズは何か、競合状況はどうなっているかなどを客観的に分析する必要があります。

また、複業選びでは「収入の安定性」と「成長性」のバランスも考慮すべきだと指摘されています。短期的に安定した収入が得られる複業と、長期的に大きく成長する可能性がある複業を組み合わせるなど、戦略的な選択が推奨されています。

複業の具体例と始め方のステップ

坂下氏は、40代に特に適した複業として以下のような例を挙げています:

- コンサルティング・アドバイザリー業務:これまでの専門知識や経験を活かして、他社や個人に助言を提供するビジネス。特定業界での長年の経験が価値を持ちます。

- オンラインコンテンツ制作:ブログ、YouTube、Podcast、オンライン講座など、自分の知識や経験をデジタルコンテンツ化して提供するビジネス。初期投資が少なく、スケーラビリティが高いのが特徴です。

- スキルシェアリング:プログラミング、デザイン、翻訳、ライティングなど、特定のスキルをフリーランスとして提供するビジネス。クラウドソーシングプラットフォームを活用することで、顧客開拓の負担を減らせます。

- オンラインショップ運営:ECプラットフォームを利用して、商品を販売するビジネス。自分で商品を持たない「dropshipping」モデルや、ハンドメイド商品の販売など、様々なアプローチがあります。

- 不動産投資:空き部屋や遊休資産を活用した収益化。民泊、駐車場シェアリングなど、従来型の不動産投資よりも小規模から始められる選択肢も増えています。

坂下氏は、複業を始める際の具体的なステップとして、「まず小さく始めて検証する」「最初は本業に支障が出ないよう時間を限定する」「収入が安定してきたら徐々に拡大する」という段階的アプローチを推奨しています。特に初期段階では、無理なく継続できる範囲で取り組むことが重要だと強調されています。

第5章:本業と複業の両立テクニック

時間管理の実践法

複業の最大の課題は時間の確保です。坂下氏は、効率的な時間管理のためのいくつかの実践法を紹介しています。まず「時間の見える化」として、1週間の時間の使い方を細かく記録し、どこに無駄があるかを分析することが推奨されています。多くの人は、スマホやSNSに費やす時間、効率の悪い通勤時間などが意外な時間の浪費となっていることに気付くそうです。

次に「時間のブロック化」です。集中して取り組むべきタスクには、まとまった時間を確保し、その時間は他の一切の雑事を排除するという方法です。特に創造的な仕事には、最低でも90分の中断のないブロックが必要だと言われています。

また「早朝時間の活用」も効果的な戦略として挙げられています。多くの複業成功者は、朝5時から7時までの「ゴールデンタイム」を活用していると言います。この時間帯は、家族の起床前で外部からの干渉も少なく、頭脳が最も冴えている状態であるため、質の高い作業が可能だとされています。

テクノロジーの効果的活用

テクノロジーの賢い活用も、複業の両立には欠かせません。坂下氏は、特に以下のツールの活用を推奨しています:

- タスク管理ツール:Todoist、Trello、Notionなどを使って、本業と複業のタスクを一元管理することで、優先順位付けや進捗確認が容易になります。

- 自動化ツール:Zapier、IFTTTなどを活用して、繰り返し作業を自動化し、貴重な時間を節約します。例えば、SNS投稿の自動化、メール返信の定型文活用などが挙げられています。

- リモートワークツール:Zoom、Slack、Google Workspaceなどを活用して、場所に縛られない働き方を実現します。移動時間の削減は、複業のための時間捻出に大きく貢献します。

- 学習の効率化:Podcast、オーディオブック、動画の倍速再生などを活用して、通勤時間や家事の時間を学習時間に変えることも推奨されています。

坂下氏は「テクノロジーは使いこなすほどあなたの味方になる」と強調し、最新のツールやアプリに関する情報をアップデートし続けることの重要性を説いています。

体調管理と燃え尽き防止策

複業を長期的に続けるためには、体調管理が最重要課題の一つです。坂下氏は「健康資本」という考え方を提唱し、体力や健康は複業を支える基盤だと述べています。具体的には、十分な睡眠(最低6時間)、規則正しい食事、定期的な運動の習慣化が推奨されています。

また、メンタルヘルスの維持も重要です。「複業疲れ」による燃え尽き症候群を防ぐために、坂下氏は以下の対策を提案しています:

- 明確な境界線を引く:本業と複業、そしてプライベートの時間を明確に区別し、「完全にオフの日」を設けることが重要です。

- 小さな成功を認識し祝う:大きな目標だけに焦点を当てず、途中の小さな進歩や成功を認識し、自分自身を褒めることで、モチベーションを維持します。

- 定期的な振り返りと軌道修正:月に一度は複業の進捗状況を振り返り、必要に応じて計画や目標を調整することが推奨されています。無理な計画に固執することが、燃え尽きの主な原因の一つだからです。

- 仲間やコミュニティとのつながり:同じように複業に取り組む人々とのネットワークを構築し、経験や悩みを共有することで、精神的な支えを得ることができます。

坂下氏は「複業は短距離走ではなくマラソン」という比喩を用いて、持続可能なペースで取り組むことの重要性を強調しています。

第6章:複業に活かせるスキルと能力開発

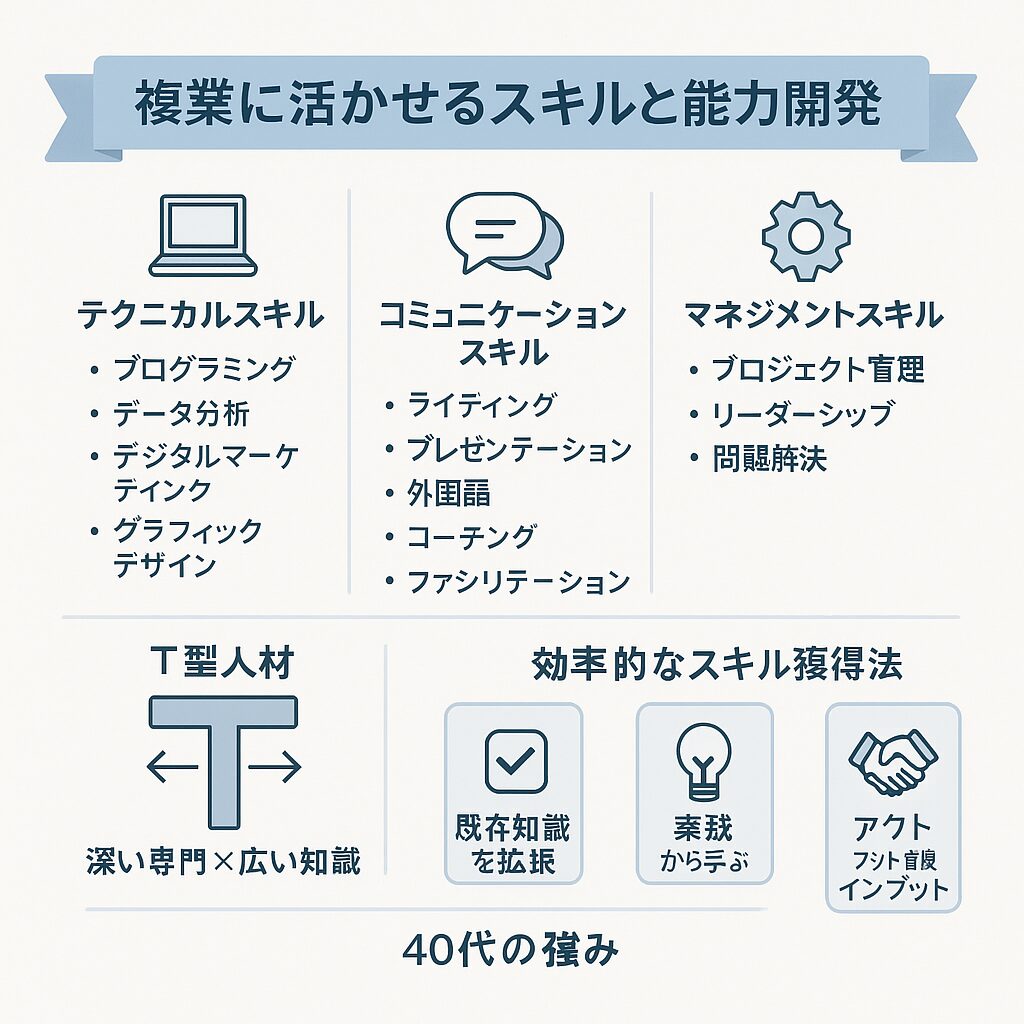

市場価値の高いスキルとは

坂下氏は、複業で市場価値の高いスキルを大きく3つのカテゴリーに分類しています。まず「テクニカルスキル」として、プログラミング、データ分析、デジタルマーケティング、グラフィックデザインなどが挙げられています。これらは需要が高く、リモートでも提供できる点が強みです。

次に「コミュニケーションスキル」として、ライティング、プレゼンテーション、外国語、コーチング、ファシリテーションなどがあります。これらは多くのビジネスシーンで普遍的に価値があり、様々な形で収益化できる特徴があります。

最後に「マネジメントスキル」として、プロジェクト管理、リーダーシップ、問題解決能力などが重要です。特に40代は、これまでの経験から自然とこれらのスキルが身についていることが多く、若手にはない強みとして活かせると指摘されています。

坂下氏は「T型人材」の重要性も強調しています。これは、一つの専門分野で深い知識を持ちながら(縦線)、同時に幅広い分野の基礎知識も持っている(横線)人材のことです。複業では、この「T」の形状が理想的だとしています。

効率的なスキル獲得法

40代からの効率的なスキル獲得について、坂下氏はいくつかの原則を提示しています。まず「既存の知識・経験を活かす方向でのスキルアップ」が最も効率的だと述べています。ゼロからの学習よりも、これまでの専門性を基盤として関連領域に拡張していくアプローチが推奨されています。

また、「実践を通じた学習」の重要性も強調されています。座学だけではなく、実際のプロジェクトや仕事を通じてスキルを磨くことで、より実践的で市場価値の高い能力が身につくとされています。「小さな有料案件からでも始めること」が、効率的な学習につながるという考え方です。

さらに「目的を明確にしたインプット」の重要性も説かれています。闇雲に情報を集めるのではなく、特定の問題解決や案件のために必要な情報を的確に収集し、即座に実践することが、40代以降の効率的な学習法だとされています。坂下氏は「アウトプットを前提としたインプット」という言葉でこれを表現しています。

40代の強みを活かす戦略

坂下氏は、40代には20代や30代にはない強みがあると指摘しています。まず「経験値の厚み」です。長年のキャリアで培われた判断力や問題解決能力は、簡単には模倣できない価値を持ちます。特に「失敗から学んだ教訓」は若手には持ち得ない貴重な資産だと言います。

次に「人的ネットワーク」の広さと深さも40代の強みです。業界内外の人脈は、複業を展開する上で大きなアドバンテージになります。紹介による仕事獲得や協業の可能性が広がるからです。坂下氏は「あなたの人脈は、10年、20年かけて築き上げた財産」だと表現しています。

また「信頼性と安心感」も40代ならではの強みです。若手に比べて、クライアントからの信頼を得やすく、責任のある仕事を任せられやすいというメリットがあります。特に複業の立ち上げ期には、この信頼感がクライアント獲得の大きな武器になると指摘されています。

坂下氏は、これらの強みを意識的に活用し、「若さではなく経験と知恵で勝負する」戦略の有効性を説いています。「40代だからこそできる」という視点で複業を選ぶことが、差別化と成功につながるとされています。

第7章:複業で収入を増やすための具体的戦略

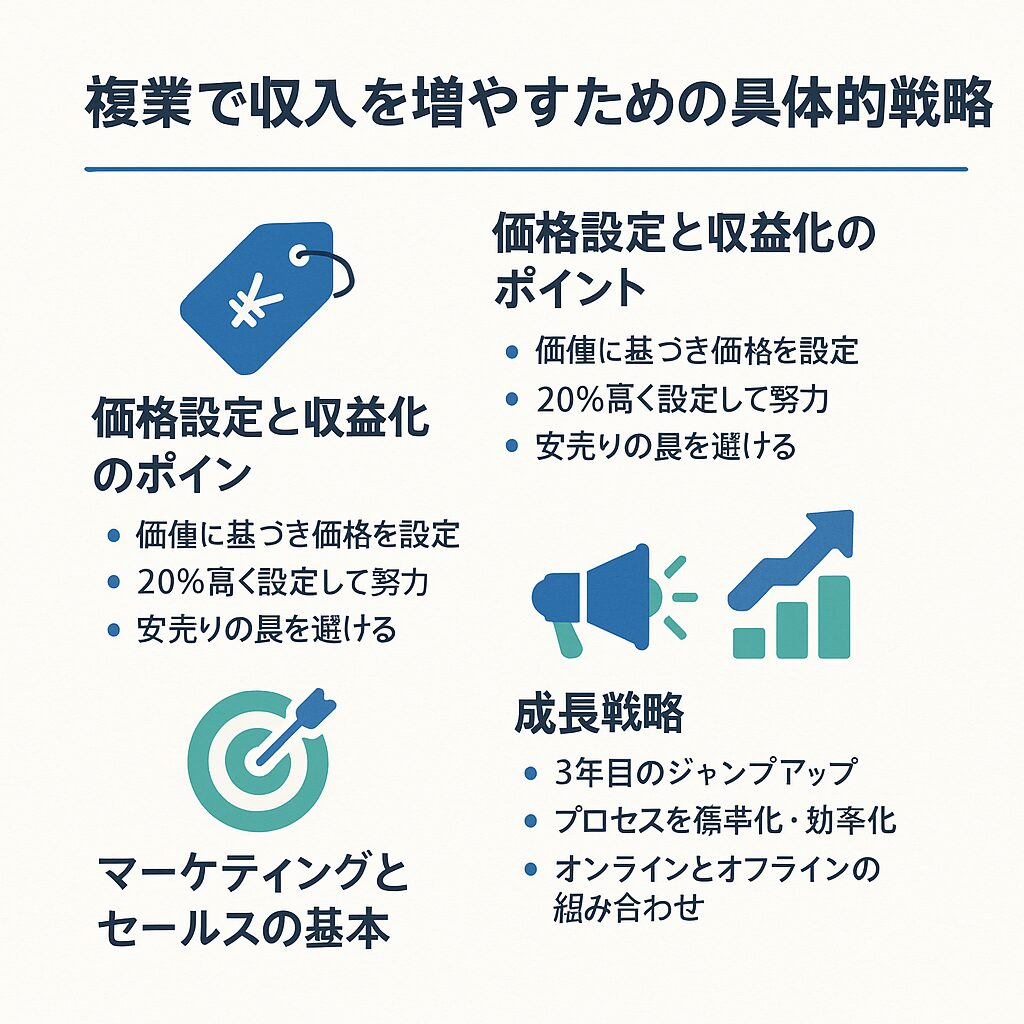

価格設定と収益化のポイント

複業で適切な価格設定をすることは、収益を最大化する上で極めて重要だと坂下氏は強調しています。まず「価格は価値の反映である」という基本原則を理解することが必要です。つまり、提供するサービスや商品が顧客にとってどれだけの価値を生み出すかによって価格を決めるべきだということです。

特に初心者がよく陥る「安売りの罠」について警告しています。自信のなさから価格を低く設定しがちですが、それは「自分の価値を下げる悪循環」を生みます。坂下氏は「適正価格より20%高めに設定し、その分の価値を提供する努力をする」という考え方を推奨しています。

また、収益化の段階として「時間単価モデル」から始め、徐々に「パッケージ価格」「成果報酬型」「継続課金型」へとステップアップしていくことが理想的だと述べられています。特に「継続収入」を生み出す仕組みづくりが、長期的な安定と収入増加のカギだとされています。

具体的には、オンラインコースの作成、サブスクリプションサービスの提供、会員制コミュニティの運営などが、「一度作って何度も販売できる」モデルとして推奨されています。

マーケティングとセールスの基本

複業で顧客を獲得するためのマーケティングとセールスについて、坂下氏はシンプルかつ実践的なアプローチを提案しています。まず「ニッチを狙う」ことの重要性を説いています。大企業との差別化を図るためには、特定のターゲット市場に特化することが効果的です。「誰にでも役立つ」ではなく「この特定の人には絶対に必要」というポジショニングが重要だと強調されています。

また、マーケティングの基本として「価値提供型マーケティング」の実践が推奨されています。セールスや広告に先立ち、まずは無料で価値ある情報やコンテンツを提供することで、信頼関係を構築する方法です。具体的には、ブログ記事、SNS投稿、無料ウェビナー、メールマガジンなどが効果的ツールとして挙げられています。

さらに、「紹介」の力を活用することも強調されています。満足した顧客からの紹介は、最も信頼性の高い顧客獲得手段です。坂下氏は「最初の3〜5人の顧客に徹底的に価値を提供し、自然な紹介を生み出す」というアプローチを推奨しています。

また、オンラインプレゼンスの構築も不可欠です。最低限、以下の3つを整えることが推奨されています:

- プロフェッショナルなWebサイトかランディングページ

- 活動的なSNSアカウント(特にLinkedIn、Twitter、InstagramなどのBtoB向けプラットフォーム)

- オンライン上の実績や評判(レビュー、事例、推薦文など)

複業の成長戦略

複業を単なる副収入から本格的なビジネスへと成長させるための戦略も提示されています。坂下氏は「3年目のジャンプアップ」という考え方を提唱しています。最初の2年は種まき期間として小規模に運営し、3年目に大きな飛躍を目指すというアプローチです。

成長のための具体的なステップとして、以下が挙げられています:

- 実績と顧客フィードバックの蓄積:最初の段階では、数より質を重視し、少数でも良い成果と評判を積み上げることが重要です。

- プロセスの標準化と効率化:繰り返し行うタスクをシステム化し、マニュアル化することで、時間あたりの生産性を高めます。

- チームの構築:一人でできる範囲には限界があるため、パートタイムのアシスタントや外部パートナーとの協業を検討します。特に自分が苦手な分野は早めに外注することが推奨されています。

- 複数のサービスラインや収入源の開発:単一のサービスだけでなく、関連する複数のサービスを提供することで、顧客単価の向上と安定性の確保が可能になります。

- オンラインとオフラインの組み合わせ:デジタルでスケーラブルなサービスと、対面で高単価のサービスを組み合わせることで、効率と収益性を両立させます。

坂下氏は、「複業が本業を超える可能性も視野に入れておくべき」と指摘し、いつでも本業にシフトできる準備を整えておくことの重要性も強調しています。

第8章:複業が本業にもたらすプラスの影響

スキルと視野の拡大

複業が本業にもたらす最大のメリットの一つは、新たなスキルと視野の獲得です。坂下氏は「複業は最高の自己投資」だと表現し、複業を通じて身につけたスキルや知識が本業でも活きる「スピルオーバー効果」について詳しく解説しています。

例えば、副業でWebマーケティングを行うことで、本業の営業活動に新たな視点やテクニックを取り入れることができます。また、異なる業界や組織で活動することで、自社にはない考え方やプロセスに触れる機会が生まれ、それが本業での新たなアイデアの源泉となります。

坂下氏の調査によれば、複業を持つ40代の78%が「本業でのパフォーマンスや評価が向上した」と回答しているとのことです。特に「問題解決能力の向上」「コミュニケーション力の強化」「時間管理能力の向上」といった点で顕著な効果が見られたとしています。

また、複業を通じて得られる「多様なネットワーク」も本業に好影響をもたらします。異なる分野の専門家との交流は、新たなビジネスチャンスや協業の可能性を広げると同時に、業界の最新動向にアンテナを張ることにもつながります。

キャリア形成への好影響

複業がキャリア形成に与えるポジティブな影響も見逃せません。坂下氏は「複業は最強のキャリア保険」だと述べています。予期せぬリストラや会社の業績悪化などのリスクに対して、複業経験は強力なセーフティネットになるからです。

また、複業を通じて自分の市場価値を客観的に知ることができるというメリットもあります。社内評価だけでなく、外部市場での自分の価値を実感することで、適正な報酬や処遇を求める交渉力も高まります。坂下氏は「複業で実績を上げている人は、本業での昇給交渉でも有利になる」と指摘しています。

さらに、複業経験は転職市場での競争力も高めます。「マルチスキル人材」「自己管理能力の高さ」「主体性」といった要素は、現代の雇用市場で高く評価される傾向にあります。坂下氏のインタビューした採用担当者の多くが「複業経験者には、自走力やリソースの少ない環境でも成果を出す力がある」と評価しているとのことです。

社内での活かし方と伝え方

複業の経験を本業でどのように活かし、どう伝えるかについても詳しく解説されています。坂下氏は「複業での学びや気づきを本業に持ち込む際には、慎重かつ戦略的に行うべき」と助言しています。

具体的なアプローチとして、以下のポイントが挙げられています:

- 直接的な技術やスキルの適用:複業で学んだ具体的なスキル(例:データ分析、プレゼンテーションテクニック)を、本業の業務に適用します。ただし「外で学んだ」と強調するのではなく、自然な形で取り入れることが推奨されています。

- 新しい視点や発想の提供:複業で得た異なる業界や市場の知見を、本業での問題解決やイノベーションに活かします。「〜という業界では、こういうアプローチが効果的でした」といった形で共有するとよいとされています。

- 人脈やネットワークの活用:複業で築いた人脈を、本業での課題解決や事業拡大に活用します。例えば、外部の専門家を社内セミナーに招くなどの形で橋渡しすることが考えられます。

また、会社や上司への複業の伝え方についても、状況に応じたアプローチが提案されています。社内規定で副業が禁止されている場合は「自己啓発」「スキルアップ」という文脈で活動を説明し、徐々に理解を得ていくことが勧められています。副業が許可されている環境でも、初期段階では「本業への好影響」を強調し、具体的な成果を示しながら理解を深めていくことが重要だとされています。

坂下氏は「複業は単なる収入増加の手段ではなく、本業を含めたキャリア全体を豊かにするための戦略」だと結論付けています。

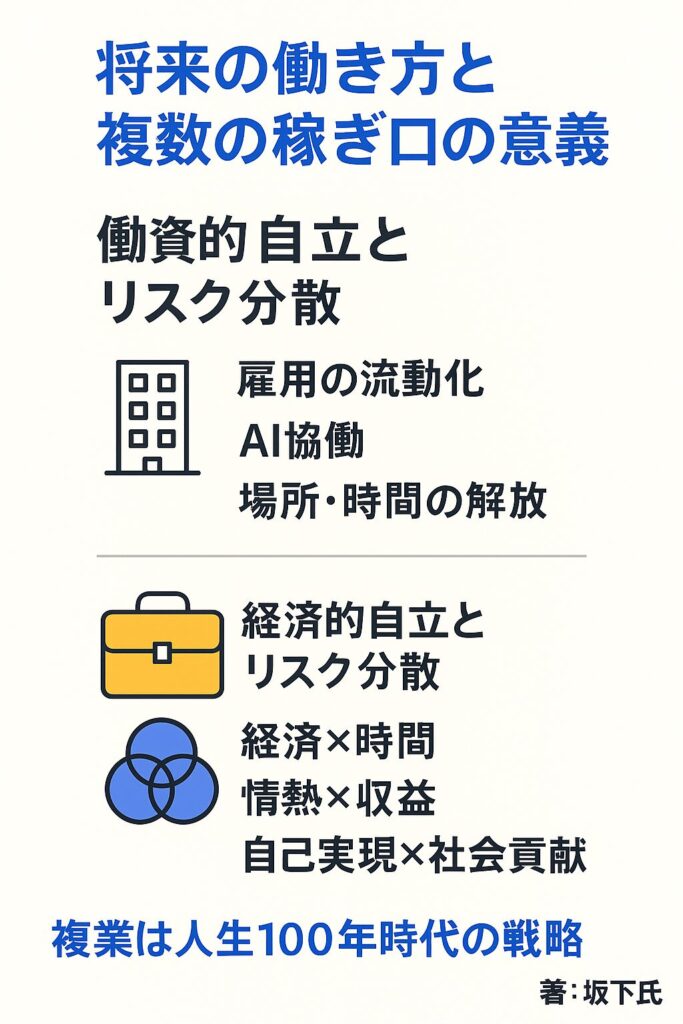

第9章:将来の働き方と「複数の稼ぎ口」の意義

働き方の未来予測

坂下氏は、今後10〜20年の間に働き方が劇的に変化し、「複数の稼ぎ口を持つこと」が例外ではなく標準になるという予測を示しています。特に以下のような変化が加速すると指摘しています:

- 雇用の流動化と契約の多様化:終身雇用モデルは完全に消滅し、「必要なときに必要なスキルを持つ人材と契約する」というモデルが主流になります。企業は固定費としての人件費を抑制し、成果に応じた報酬体系へとシフトしていくでしょう。

- AIと自動化による仕事の変容:多くの定型業務や中間管理業務はAIに置き換えられ、人間に残る仕事は「創造性」「感情的知性」「高度な判断力」を要するものが中心となります。特に40代以上の働き手は、AIと協働する形での付加価値創出が求められるでしょう。

- 場所と時間からの解放:リモートワークの普及により、「どこでも働ける」環境が当たり前になり、都市部と地方の給与格差も縮小していきます。また、成果主義の浸透により、「何時間働いたか」ではなく「何を生み出したか」が評価の中心となります。

こうした変化の中で、「会社に雇われる」という単一のキャリアモデルは少数派となり、「複数の組織や個人と関わりながら価値を提供する」というマルチキャリアが主流になると予測されています。坂下氏は「40代の今から準備を始めることで、この大きな変化に適応できる」と述べています。

経済的自立とリスク分散

複数の稼ぎ口を持つことの最終的な目標は「経済的自立」だと坂下氏は指摘しています。ここでいう経済的自立とは「特定の組織や個人に依存せず、自分の価値提供で生計を立てられる状態」を意味します。

具体的な経済的自立への道筋として、以下の3段階が提案されています:

- 第1段階(安全性の確保):本業収入の30%相当を複業から得ることで、最低限の生活費をカバーできる状態を目指します。これにより、本業を失っても即座に生活が破綻することはなくなります。

- 第2段階(選択肢の創出):複業収入が本業と同等かそれ以上になることで、「働き方を選べる自由」が生まれます。この段階では、本業のあり方(時短勤務への移行、より自分に合った職場への転職など)を自分の意思で決められるようになります。

- 第3段階(経済的自立の完成):複業が完全に自走化し、地理的制約もない状態になります。この段階では、自分の価値観や情熱に基づいて、取り組む仕事を選択できるようになります。

坂下氏は、この経済的自立を実現するためには「複数の小さな収入源を作る」ことが重要だと強調しています。不安定な時代において、一つの大きな収入源よりも、複数の小さな収入源を持つことがリスク分散につながるからです。著者は「10の100万円」という概念を提唱し、10か所から各100万円の収入を得るという目標設定が理想的だと述べています。

持続可能なライフスタイルの構築

最後に坂下氏は、複業を通じた「持続可能なライフスタイル」の構築について語っています。複業の最終目標は単なる収入増加ではなく、「自分らしく、健康に、充実して長く働き続けられる状態」を作ることだと強調しています。

持続可能なライフスタイルの要素として、以下の3つの調和が重要だと述べられています:

- 経済面と時間の調和:収入を増やすことと、自由な時間を確保することのバランスです。単に長時間労働で収入を増やしても、健康や人間関係を犠牲にしては本末転倒だとしています。複業は「少ない時間でより多くの価値を生み出す」ことを目指すべきだというのが著者の主張です。

- 情熱と収益性の調和:自分が本当に情熱を感じる活動と、市場価値の高い活動のバランスです。著者は「情熱だけでは食べていけず、収益性だけでは続かない」と指摘し、両者のバランスポイントを見つけることの重要性を説いています。

- 自己実現と社会貢献の調和:自己の成長や充実と、社会への貢献のバランスです。複業を通じて経済的自立を達成した先にある目標として、「自分の強みを活かして社会課題の解決に貢献する」という視点が提示されています。

坂下氏は「複業は単なる副収入源ではなく、人生100年時代を自分らしく生き抜くための戦略」だと結論付けています。40代という人生の折り返し地点で複数の稼ぎ口を確立することは、後半生の自由度と充実度を大きく高めるための投資だというのが、本書の最終的なメッセージです。

結論:40代からの複業戦略

坂下氏の著書「40代からは「稼ぎ口」を2つにしなさい」の核心は、人生100年時代における新たなキャリア戦略の必要性です。従来の「一社専属型」の働き方が限界を迎える中、特に40代という節目の時期に複数の収入源を作ることは、経済的安定と働き方の自由を手に入れるための有効な手段だと著者は主張しています。

本書で特に強調されているのは、複業は単なる「副業」や「収入増加策」ではなく、長期的なキャリア戦略であるという点です。複業を通じて得られるのは、追加収入だけではなく、新たなスキル、人脈、視野の広がり、そして何より「自分の市場価値」に対する客観的な理解です。これらは、変化の激しい現代社会において最も価値のある「キャリア資産」となります。

また、著者は複業の始め方について具体的かつ現実的なアドバイスを提供しています。特に「小さく始めて段階的に拡大する」「本業との相乗効果を意識する」「テクノロジーを味方につける」といった実践的アプローチは、忙しい40代のビジネスパーソンにとって取り組みやすいものとなっています。

坂下氏が最後に伝えたいのは、複業は将来への「種まき」だという考え方です。すぐに大きな収入にならなくても、3年、5年後の自分の選択肢を広げるための投資として取り組むべきだというメッセージが、本書の随所に込められています。

変化と不確実性に満ちた時代において、「稼ぎ口を2つにする」という選択は、40代からの新たな挑戦であると同時に、自分の人生を自分でデザインするための第一歩となるでしょう。「年収アップと自由が手に入る働き方」という副題が示す通り、複業は経済的な豊かさと共に、人生の選択肢を広げる自由をもたらす可能性を秘めています。