ジャック・ダニエルズの「ランニング・フォーミュラ第4版」は、数十年にわたるコーチング経験と科学的知見に基づいた包括的なランニングトレーニングの指南書です。本書は、800mの中距離からウルトラマラソン、トライアスロンまで、あらゆる距離のランナーとそのコーチに向けた最新の知見を提供しています。革新的なVDOTシステムをベースに、著者の「Run SMART Project」から得られた新たな洞察を取り入れ、より精緻なトレーニング方法論を展開しています。

パートI:フォーミュラを理解する

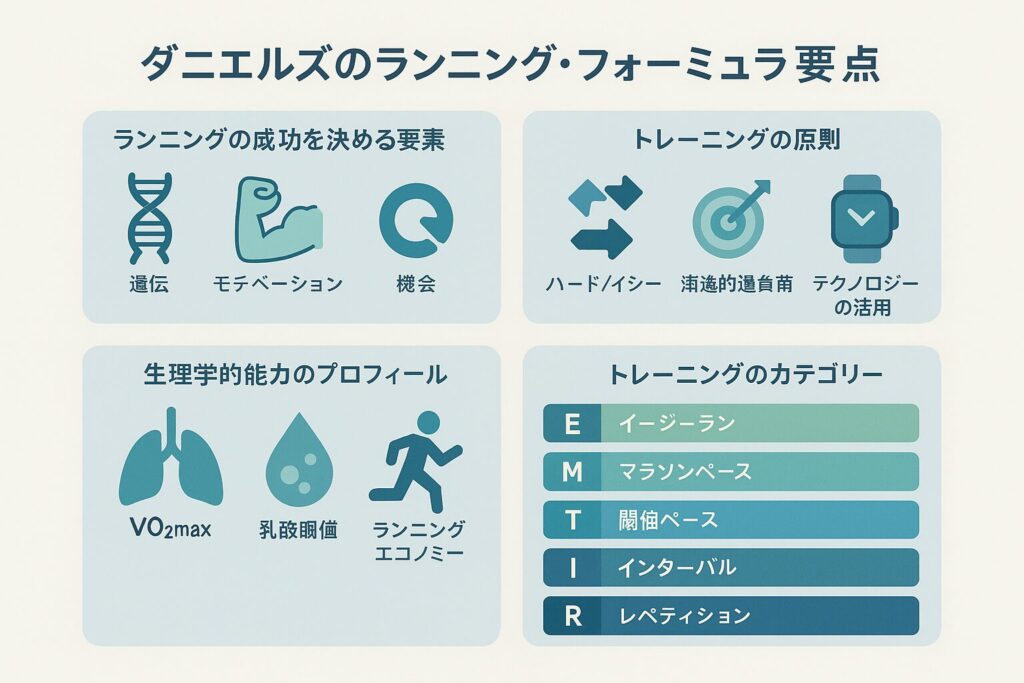

ランニングの成功を決める要素

ランニングパフォーマンスの向上には、単なる努力以上のものが必要です。ダニエルズは成功の鍵となる要素として、遺伝的素質、モチベーション、機会、指導の質という4つの柱を挙げています。これらの要素のうち、遺伝的素質は先天的に決まるものですが、残りの要素は後天的に改善できます。特にモチベーションは、短期・長期目標の設定と達成感を通じて維持することが重要です。

ダニエルズは成功するランナーの特徴として、一貫性、忍耐力、意欲、そして自己理解を強調しています3。一貫したトレーニングこそがパフォーマンス向上の最大の秘訣であり、過度なトレーニングやオーバーペースでの練習は怪我や燃え尽き症候群のリスクを高めます。結果よりも過程を重視し、段階的な進歩を認識することがモチベーション維持と長期的成功につながるのです。

トレーニングの原理とテクニックのポイント

第2章では、効果的なトレーニングを構築するための10の原則が示されています。最も重要な原則の一つが「ハード/イージーの原則」で、強度の高いトレーニング日の後には必ず回復のための軽いトレーニング日を設けるというものです。この原則に従うことで、体が適切に回復し、怪我のリスクを減らしながらパフォーマンスを向上させることができます。

トレーニングは常に特異性を持つべきであり、目標とする競技や距離に適した内容でなければなりません3。また、トレーニング負荷は徐々に増やすべきで、週間走行距離の増加は一度に10%以内に抑えるというガイドラインが示されています。これらの原則を守ることで、過剰トレーニングを避け、持続可能な進歩を実現できるのです。

第4版では特に、テクノロジーの活用とデータ分析の重要性が強調されています。GPSウォッチやハートレートモニターなどのデバイスを活用することで、トレーニング強度を正確に管理し、進捗を客観的に評価できるようになりました2。

生理学的能力のプロフィール

ランニングのパフォーマンスを決める生理学的要素として、有酸素能力(VO2max)、乳酸閾値、ランニングエコノミー、そして速筋と遅筋の比率が挙げられています。第4版では、これらの要素をより詳細に解説し、各要素がどのようにトレーニングによって改善できるかを説明しています。

特に重要なのは、これらの要素がランナー個人によって大きく異なることを理解し、自分の長所と短所を把握した上でトレーニングを設計することです。例えば、VO2maxが高くてもランニングエコノミーが悪い場合は、フォーム改善に焦点を当てたトレーニングが効果的でしょう。

トレーニングの種類と強度

第4版では、トレーニングを以下の5つのカテゴリーに分類しています:

- イージーラン(E): 有酸素能力の基礎を構築し、毛細血管の発達を促進するトレーニング。総走行距離の約80%をこのペースで行うべきとされています。会話が可能なペースが目安です。

- マラソンペース(M): 目標マラソンタイムに合わせたペースでのトレーニング。マラソンのレースペースに体を慣れさせるためのものです。

- 閾値ペース(T): 乳酸閾値付近でのトレーニングで、20〜40分の継続走や、3〜5分×5セットのインターバルなどで実施します。この強度は「コントロールされたストレス」と呼ばれ、乳酸閾値の向上に最も効果的です。

- インターバル(I): VO2maxの改善を目的としたトレーニングで、3〜5分間の高強度走行と適切な回復期間を組み合わせます。典型的なセッションは、1000m×5本などの形式で行われます。

- レペティション(R): 無酸素能力とスピードの向上を目的とした短距離の高強度トレーニング。200〜400mの距離を最大努力に近いスピードで走り、十分な回復時間をとります。

それぞれのトレーニングには明確な生理学的目的があり、目標に応じてバランスよく組み合わせることが重要です。第4版では特に、回復の重要性と過度のトレーニングを避けるための具体的なガイドラインが強化されています。

VDOTシステム

VDOTシステムは、ダニエルズのランニング・フォーミュラの中核をなす概念です。VDOTは「V̇O2max Distance Optimized Training(最大酸素摂取量に基づく距離最適化トレーニング)」の略称で、最近のレース結果や時間走から算出される指標です。

この値は単純なVO2maxの推定値ではなく、実際のレースパフォーマンスから導き出される総合的な能力値であり、効率的なトレーニングペースを決定するための基準となります。ダニエルズは「VDOTを知ることで、トレーニングの多くの推測作業を排除し、オーバートレーニングを避けることができる」と述べています3。

第4版では、より精密なVDOT計算方法が提示され、オンラインのVDOT計算ツールへの言及もあります。具体的には、自分の5Kのタイムが8分/マイルのペースだった場合、VDOT値は約50となり、この値に基づいてイージーラン、閾値走、インターバルなど各トレーニングの適切なペースが決定されます。

VDOTの大きな利点は、現在の能力に合わせてトレーニングの強度を最適化できることで、過度なトレーニングや不十分なトレーニングを防ぎ、効率的に能力向上させることができます。

環境・高地特有のトレーニング

第6章では、様々な環境条件下でのトレーニングについて詳細に解説されています2。特に暑熱環境と高地トレーニングに焦点が当てられており、それぞれの環境がパフォーマンスに与える影響と対応策が示されています。

暑熱環境では、体温調節のために心臓への負担が増加し、同じペースでもより高い心拍数になることが説明されています。熱順応のためには2週間程度の期間が必要で、この期間中は強度を下げてトレーニングすることが推奨されています。

高地トレーニングについては、「Live High, Train Low(高所に住み、低所でトレーニングする)」アプローチの有効性が科学的データとともに紹介されています2。高地での生活が赤血球生成を刺激し、低地でのハードワークアウトが筋肉への酸素供給を最適化するという理論です。また、レース前の高地順応に関する具体的なガイドラインも提供されています。

トレッドミルトレーニング

第7章では、トレッドミルトレーニングの効果的な活用法について解説されています。トレッドミルは悪天候時の代替手段としてだけでなく、ペース感覚の養成や特定の勾配での走行など、屋外では難しい特殊なトレーニングを可能にする道具として位置づけられています。

トレッドミルでのトレーニングを屋外のランニングと同等にするための勾配設定(一般的に1-2%)や、トレッドミルでのペース管理の方法などが詳しく説明されています。また、インターバルトレーニングやヒルトレーニングのトレッドミル版プログラムも紹介されており、効果的な室内トレーニングの設計方法を学ぶことができます。

第4版ではさらに、最新のトレッドミル技術とその活用法についても触れられており、バーチャルコース機能やGPSとの連動など、テクノロジーの進化を取り入れたトレーニング方法が紹介されています。

フィットネストレーニング

第8章では、競技に特化したトレーニングだけでなく、全般的な健康維持のためのフィットネストレーニングについても解説されています。レースを目標としないランナーや、健康維持が主な目的のランナーに向けた実践的なアドバイスが提供されています。

第4版では特に、年齢層別のフィットネスプログラムが充実しており、初心者から上級者まで4段階のレベルに分けたトレーニングプランが示されています。これらのプランは、怪我の回復期のランナーにも適しており、徐々に走行距離と強度を上げていくための具体的なガイドラインが含まれています。

また、ランニング以外の相補的なエクササイズ(コアトレーニング、ストレッチ、レジスタンストレーニングなど)の重要性についても言及されており、バランスの取れたフィットネスプログラムの構築方法が解説されています。

トレーニングの休息と補助トレーニング

第9章では、適切な休息と回復の重要性、そして怪我の予防と対処法について詳しく解説されています。特に、オーバートレーニング症候群の早期発見と対応に関する情報が充実しており、睡眠不足、持続的な疲労感、安静時心拍数の上昇などの警告サインに注意を払うことの重要性が強調されています。

また、クロストレーニングの効果的な活用法も紹介されており、水泳、サイクリング、エリプティカルトレーニングなどの低衝撃の活動が、怪我からの回復期や過剰なランニングによる負担を減らすための有効な手段として推奨されています。

第4版では、最新の回復技術(コンプレッションウェア、アイスバス、フォームローラーなど)とその科学的根拠についても言及されており、効果的な回復戦略の立て方が具体的に示されています。

パートII:イベント別トレーニング

800mから5000mまでのトレーニング

中距離(800m、1500m)から長距離(3000m、5000m)までのトレーニングプログラムが詳細に解説されています。これらの距離では、有酸素能力と無酸素能力のバランスが重要であり、それを反映したトレーニングプランが提示されています。

800mのトレーニングでは、スピードとスピード持久力の開発に重点が置かれており、短距離のレペティション(R)トレーニングとインターバル(I)トレーニングの比率が高くなっています。一方で、基礎的な有酸素能力を維持するためのイージーラン(E)の重要性も強調されています。

5000mのトレーニングになると、有酸素能力とランニングエコノミーの重要性が増すため、閾値(T)トレーニングとインターバル(I)トレーニングの比率が高くなります。また、レース特有のペース感覚を養うための「レースペース」トレーニングも重要視されています。

第4版では、各距離に対して16週間の詳細なトレーニングプランが提供されており、初心者から上級者まで、週間走行距離に応じた複数のプランから選択できるようになっています。

10000mからハーフマラソンまでのトレーニング

10000mとハーフマラソンは、有酸素能力と持久力がより重要になる距離です。これらの距離に対するトレーニングでは、閾値(T)トレーニングとマラソンペース(M)トレーニングの比率が増加します。

10000mのトレーニングでは、レース強度に近い閾値ペースでのトレーニングが特に重要視され、3~5kmの閾値走や「クルーンバーグ」と呼ばれる1000mの繰り返し走などが推奨されています。

ハーフマラソンのトレーニングでは、マラソンペースよりもやや速いペースでの持続走が重要な要素となります。また、週末の長距離走(ロングラン)の重要性が増し、その距離は最大で20~25kmに達します。

第4版では、これらの距離に対するトレーニングプランも16週間のサイクルで提示されており、特に閾値走とマラソンペース走の組み合わせ方に関する新たな知見が取り入れられています。

マラソントレーニング

マラソントレーニングは本書の中でも特に詳細に解説されており、初心者から上級者まで、様々なレベルのランナーに対応したトレーニングプランが提供されています。

マラソントレーニングの基本原則として、次の点が強調されています:

- 十分な総走行距離の確保

- 週末のロングランの重要性

- マラソンペース(M)でのトレーニングの段階的増加

- 閾値(T)トレーニングによる乳酸閾値の向上

- テーパリング(レース前の調整期間)の適切な管理

特に注目すべきは「特異性の原則」に基づき、マラソンレースの条件に近い環境でのトレーニングが推奨されている点です。例えば、目標のマラソンコースに急な下り坂がある場合は、トレーニングにも下り坂のセッションを含めることが推奨されています。

第4版では、マラソントレーニングの各フェーズ(基礎構築期、強化期、特異期、テーパリング期)について、より詳細な週間プランが提示されており、初マラソンから記録更新を目指す上級者まで、目標に応じた4種類のプランから選択できるようになっています。

ウルトラマラソンとトライアスロンのトレーニング

第4版では、ウルトラマラソンとトライアスロンに関するセクションが大幅に拡充されています。ウルトラマラソンのトレーニングでは、特に次の点が強調されています:

- 「タイム・オン・フィート(足で過ごす時間)」の重要性

- バック・トゥ・バック(連続した日の長距離走)の有効性

- レース中の栄養戦略と脚力の維持

- 地形特異性トレーニング(レースコースに類似した地形での練習)

トライアスロンのセクションでは、三種目(水泳、自転車、ランニング)のバランスの取り方と、各種目間の移行を円滑にするためのブリック・トレーニング(複数種目の連続トレーニング)の重要性が強調されています。また、トライアスロン特有のランニングフォーム(バイクの後のランニング)への適応方法についても解説されています。

これらの長時間競技では、エネルギー管理と精神的な強さの重要性が特に強調されており、レース中の問題解決能力を養うための練習方法も紹介されています。

年齢別トレーニングの修正

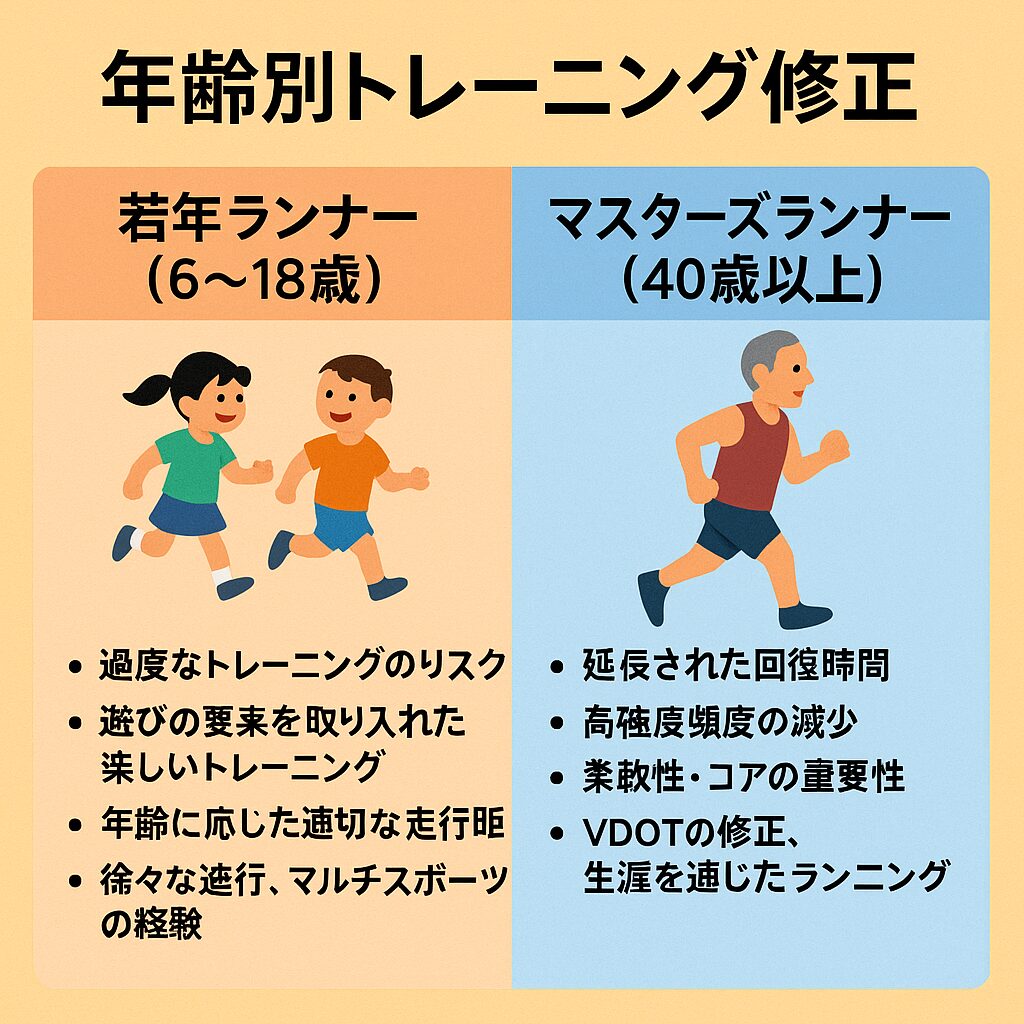

若年ランナー(6歳~18歳)のトレーニング

第4版では、若年ランナーのトレーニングについてのセクションが充実しており、成長段階に応じた適切なトレーニング方法が解説されています。特に強調されているのは次の点です:

- 若年期の過度なトレーニングのリスク

- 遊びの要素を取り入れた楽しいトレーニングの重要性

- 年齢に応じた適切な走行距離とトレーニング強度

- 競争よりも長期的な発達を重視する姿勢

特に中学・高校年代のランナーには、徐々に走行距離と強度を増やしていくことの重要性が強調されており、年齢別の最大推奨走行距離のガイドラインも示されています。また、若年期に様々なスポーツを経験することの価値についても言及されています。

マスターズランナー(40歳以上)のトレーニング

40歳以上のマスターズランナーに対しては、年齢による生理学的変化を考慮したトレーニング修正方法が詳細に解説されています2。特に次の点が強調されています:

- 回復時間の延長に対応したトレーニングの調整

- 高強度トレーニングの頻度減少と質の維持

- 柔軟性とコアストレングスの重要性の増加

- 年齢によるVDOT値の修正と目標設定の調整

第4版では、年齢別のトレーニング修正係数が更新され、より現実的な目標設定が可能になっています。また、60歳、70歳、80歳以上のランナーに対する特別なセクションも追加されており、高齢ランナーが生涯を通じて走り続けるための実践的なアドバイスが提供されています。

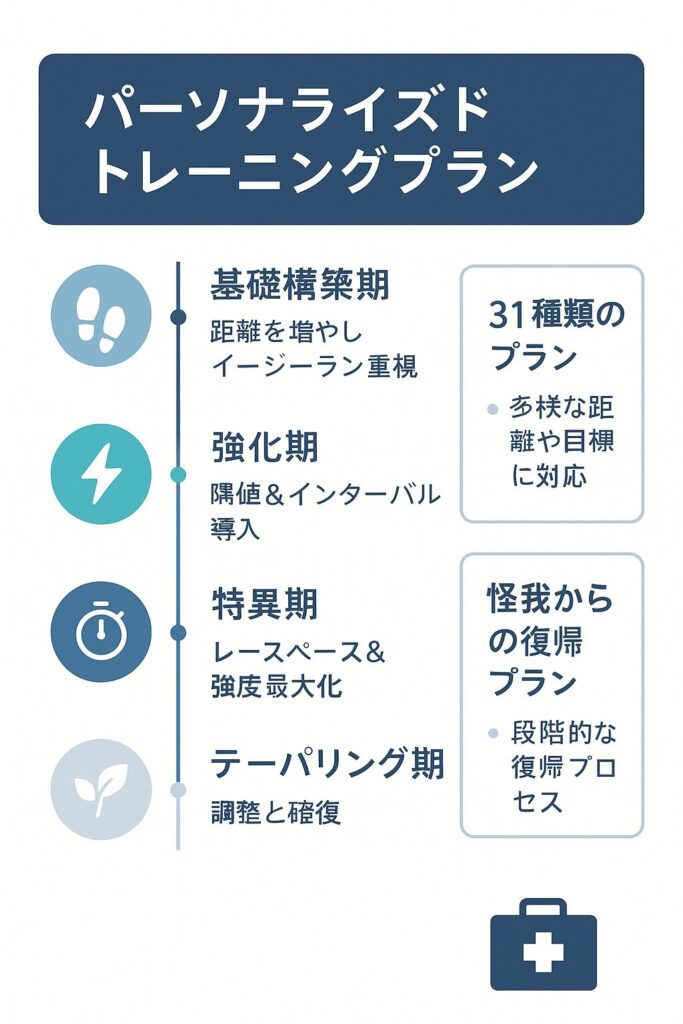

パーソナライズド・トレーニングプラン

シーズンプランの設計

第4版では、年間を通じたトレーニングのシーズン設計についてより詳細に解説されています。基本的なシーズン構成として、以下の4つのフェーズが提示されています:

- 基礎構築期: 総走行距離の増加とイージーランの重視

- 強化期: 閾値トレーニングとインターバルトレーニングの導入

- 特異期: レース特有のペーストレーニングと強度の最大化

- テーパリング期: レース前の調整と回復

これらのフェーズを適切に配置し、年間で2~3回のピーキング(最高のコンディション)を計画することが推奨されています。また、オフシーズンの重要性も強調されており、完全な休息期間と積極的な回復期間の組み合わせが長期的な成功につながると説明されています。

31種類のトレーニングプラン

第4版の大きな特徴として、様々な距離と目標に対応した31種類のトレーニングプランが提供されています2。これらのプランは初心者から上級者まで、週間走行距離や経験レベルに応じて分類されており、自分の状況に最も適したプランを選択できるようになっています。

各プランは通常16週間のサイクルで構成されており、週ごとのトレーニング内容が日別に詳細に指定されています。特に、ハードトレーニングとイージーランのバランス、長距離走の配置、強度の漸進的増加などが慎重に設計されています。

プランの選択にあたっては、現在のVDOT値に基づいて適切なトレーニング強度を選び、週間走行距離の許容範囲内で実行可能なプランを選ぶことが推奨されています。また、プランの修正方法についても解説されており、個人の状況や進捗に応じた調整方法が提示されています。

怪我からの復帰プラン

第4版では、怪我からの復帰に関するセクションが充実しており、特に4段階の段階的復帰プロセスが詳細に解説されています。各段階は以下のように構成されています:

- リハビリ期: 痛みのない範囲での活動と代替トレーニング

- 復帰初期: 短距離のジョギングとウォーキングの組み合わせ

- 復帰中期: 継続的なランニングの再開と徐々に距離の増加

- 復帰後期: 軽度の強度トレーニングの導入と元のトレーニング量への段階的復帰

各段階の具体的な週間プランと進級基準が示されており、焦らずに安全に競技レベルに戻るためのガイドラインが提供されています。特に強調されているのは、痛みがある状態でのランニングは避け、「10%ルール」(週間走行距離の増加は前週の10%以内)をさらに厳格に適用することの重要性です。

VDOTシステムの応用

VDOTに基づくトレーニング強度の設定

VDOTシステムの実践的な応用方法が詳細に解説されています。具体的には、最近のレース結果から自分のVDOT値を算出し、その値に基づいて以下の5つのトレーニング強度を設定します:

- イージーラン(E): 会話可能なペースで、長時間の有酸素トレーニングや回復走に使用

- マラソンペース(M): VDOT値に対応するマラソン予測タイムのペース

- 閾値ペース(T): 乳酸閾値付近の強度で、持続的な閾値走やクルーンバーグに使用

- インターバル(I): VO2max向上のための強度で、3~5分間のインターバル走に使用

- レペティション(R): 最大に近い強度で、短距離のスピード練習に使用

第4版では、これらの強度をより精密に設定するためのVDOT表が拡充されており、0.5刻みのVDOT値に対応するペース設定が可能になっています。また、各強度で行うべきトレーニングの具体例と効果的な実施方法についても詳細に解説されています。

VDOTの進展と目標設定

トレーニングを継続することでVDOT値は向上していきますが、その進展のパターンと適切な目標設定についても解説されています。一般的に、初心者ほどVDOT値の向上が急速であり、トレーニング経験を積むにつれて進展が緩やかになることが説明されています。

適切な目標設定の指針として、多くの場合、短期間(12~16週間)で達成可能なVDOT値の向上は1~3ポイント程度であることが示されています。過度に野心的な目標設定はオーバートレーニングや怪我のリスクを高めるため、段階的な目標設定が推奨されています。

また、VDOTの定期的な再評価の重要性も強調されており、4~8週間ごとに5kmの時間走やレースを行って現在の状態を確認することが推奨されています。これにより、トレーニングの効果を客観的に評価し、必要に応じてプログラムを調整することができます。

フィードバックループとトレーニングの調整

ダニエルズのランニング・フォーミュラの重要な特徴は、継続的なフィードバックとトレーニングの調整を組み込んだシステムである点です。これは以下のステップで行われます:

- 現在のVDOT値の確認(レースまたは時間走)

- VDOT値に基づくトレーニング強度の設定

- 計画的なトレーニングの実施

- パフォーマンスの再評価と新しいVDOT値の算出

- トレーニング強度の再調整

このフィードバックループにより、トレーニングが常に現在の能力レベルに最適化されるため、効率的な進歩が可能になります。第4版では、このプロセスをより効果的に実施するためのツールとして、オンラインVDOT計算機やトレーニング記録アプリの活用法についても言及されています。

テクノロジーとデータ分析の活用

最新のランニングテクノロジー

第4版では、最新のランニングテクノロジーとその効果的な活用法についてのセクションが追加されています。GPSウォッチ、ハートレートモニター、フットポッド、スマートシューズなど、様々なデバイスの特性と選択基準が解説されています。

特に強調されているのは、これらのテクノロジーはあくまで道具であり、トレーニングの基本原則を理解した上で補助的に使用すべきという点です。データに過度に依存することなく、体の感覚や主観的努力感(RPE)とのバランスを取ることの重要性が説明されています。

また、ストラバやガーミンコネクトなどのオンラインプラットフォームの活用法についても言及されており、トレーニングデータの記録と分析が長期的な進歩をモニタリングする上で有用であることが説明されています。

Run SMART Projectの知見

第4版の新たな特徴として、ダニエルズの「Run SMART Project」から得られた知見が取り入れられています2。このプロジェクトでは、様々なレベルのランナーを対象に、異なるトレーニングアプローチの効果を科学的に検証しています。

主な知見としては、以下の点が強調されています:

- 個人差の重要性とトレーニングの個別化

- 回復の質がパフォーマンス向上に与える影響

- 心理的要素(自己効力感、目標設定)の重要性

- 長期的なアスリート発達モデルの有効性

これらの知見に基づき、第4版ではよりパーソナライズされたアプローチが強調されており、画一的なプランではなく、個人の状況や反応に応じたトレーニングの調整が推奨されています。

結論

「ダニエルズのランニング・フォーミュラ第4版」は、科学的根拠に基づいたランニングトレーニングの総合的なガイドです。革新的なVDOTシステムを中核に据え、初心者から上級者まで、あらゆるレベルのランナーに適用可能なトレーニング原則と具体的なプランを提供しています。

第4版では、著者の長年のコーチング経験と「Run SMART Project」から得られた新たな知見が取り入れられ、より精緻で個別化されたトレーニングアプローチが強調されています2。特に、31種類のトレーニングプランの提供や、様々な年齢層と目標に対応したガイドラインの充実は、本書の大きな特徴です。

ダニエルズのアプローチの核心は、科学的根拠と実践的経験の融合にあります。VDOTシステムによる客観的なトレーニング強度の設定と、個人の反応に基づく継続的な調整の組み合わせが、効率的かつ持続可能な進歩を可能にします。

また、ただ速くなることだけでなく、怪我の予防、長期的な発達、そしてランニングの楽しさを維持することの重要性も強調されており、生涯を通じてランニングを続けるための包括的な指針となっています。

本書の方法論を適切に理解し実践することで、ランナーはそれぞれの目標達成に向けて、科学的かつ体系的にトレーニングを進めることができるでしょう。「ダニエルズのランニング・フォーミュラ第4版」は、単なるトレーニングマニュアルを超え、ランニングパフォーマンスの向上と生涯スポーツとしてのランニングの楽しみ方を両立させるための貴重な指南書といえます。