本書「雑用は上司の隣でやりなさい」は、現役エリートメガバンカーのたこす氏が編み出した、最小の労力で最大限の評価を獲得する「コスパ最強仕事術」を体系化した画期的な指南書である。著者は新卒でメガバンクに入社し、陰湿な上司やパワハラ、お局さんなどの理不尽な環境下で生き残りながら、同期最速で出世街道を歩む年収1400万円の現役銀行員として、伝統的日系企業(JTC)特有の風土を理系的分析手法で客観視し、独自の処世術を確立した。本書の核心は「同じ働きでより多くの評価を獲る」「余計な減点を回避する」ことで社内外の評価を最大化する技術にあり、忖度、感情、しがらみがはびこる旧態依然とした組織で真面目な人が損しないための実践的ノウハウを75の具体的手法として提示している。

コストパフォーマンス理論の基本概念

仕事における評価とパフォーマンスの本質

たこす氏が提唱する「高コスパな仕事術」の根幹には、従来の仕事観を根本的に覆す重要な洞察がある。一般的に仕事のパフォーマンスは「成果」で測られると考えられがちだが、実際の職場環境、特に伝統的日系企業においては「評価」こそがパフォーマンスの真の指標であるという認識である。この区別は極めて重要で、成果と評価は必ずしも直結しない現実を踏まえた戦略的思考の出発点となっている。評価を高めるということは、単に良い結果を出すだけでなく、その結果が適切に認知され、評価者に正しく伝わり、組織内での自分の価値が最大化されることを意味する。

この理論において、コストは「必要経費」と「不必要経費」の総和として定義される。必要経費とは評価向上に直結する活動や努力であり、不必要経費とは評価に影響しない、あるいは逆効果となる無駄な労力を指す。多くの真面目な従業員が陥る罠は、この区別ができずに不必要経費に多大な時間とエネルギーを費やしてしまうことである。例えば、完璧主義的に全ての業務に同じレベルの注意を払うことは、一見美徳に見えるが、実際には評価向上という観点からは非効率的なコスト配分となる場合が多い。

意味のある活動と意味のない活動の識別

高コスパな仕事術で最も重要なのは「意味のあることにだけ力を入れること」と「意味のないことには極力体力をかけないこと」という二つの原則である2。この識別能力こそが、同じ労働時間で圧倒的に高い評価を獲得する人材の共通特徴である。意味のある活動の典型例として「ハンコの向きにこだわること」が挙げられているが、これは一見些細に見える行為が実際には上司や組織の価値観に対する理解と配慮を示すシグナルとして機能するからである。

一方で「愛社精神を持って働くこと」は意味のない活動として分類される。この判断は一般的な道徳観念とは相反するように見えるが、実際の評価メカニズムを冷静に分析した結果である。愛社精神という抽象的な概念は測定困難であり、しばしば「都合のいいコマ」として利用されるリスクが高い。真の愛社精神を持つ従業員ほど、組織の都合で過重労働や理不尽な要求を受け入れやすく、結果として適切な評価を受けにくい構造的問題が存在する。

戦略的思考による労力配分

効果的な労力配分には、組織内の評価システムと人間関係の力学を深く理解した戦略的思考が不可欠である。多くの従業員が均等に努力を配分する中で、高い評価を獲得する人材は評価者の視線と価値観を的確に把握し、そこに集中的にリソースを投入する。これは決して手抜きや不誠実ではなく、限られた時間とエネルギーを最も効果的に活用する合理的判断である。

この戦略的アプローチは、特に日本の伝統的企業文化において威力を発揮する。年功序列、終身雇用、稟議制度などの特徴を持つ組織では、明文化されていない暗黙のルールが評価に大きな影響を与える。こうした環境では、公式の業務マニュアルや職務記述書には記載されていない「本当に重要なこと」を見極める能力が、キャリア成功の鍵となる。

評価最大化のための具体的手法

報告とコミュニケーションの戦略的活用

効果的な報告技術は評価向上の核心的要素である。「いい報告はドラマティックにギリギリに」という手法は、人間の心理的特性を巧みに活用した高度なテクニックである2。この手法の効果は、受け手の注意力と記憶への定着度を最大化することにある。ギリギリのタイミングで良い報告を行うことで、上司の安堵感と達成感が最高潮に達し、報告者への評価が劇的に向上する。

また「狙い澄ましたタイミングで戦略的に大口を叩く」という手法も、自信と実力をアピールする効果的な方法として紹介されている。これは単なる虚勢ではなく、適切なタイミングと根拠に基づいた自己プレゼンテーションである。重要なのは、発言のタイミング、聴衆の選択、そして実際にその発言を裏付ける実績を持つことである。

「高コスパなミスの報告術」は、避けられないミスや失敗をチャンスに変換する革新的アプローチである。多くの従業員がミスの隠蔽や最小化に努める中で、戦略的な報告によってミスを学習機会や改善提案の起点として位置づけることで、逆にポジティブな評価を獲得することが可能になる。これには適切なタイミング、責任の受け入れ方、改善策の提示など、複数の要素を組み合わせた総合的なスキルが要求される。

人間関係構築の戦略的アプローチ

職場における人間関係は評価に直結する重要な要素だが、多くの従業員が誤った認識を持っている。「職場みんなと仲良くする」ことは出世しない人の典型的行動パターンである1。これは限られた時間とエネルギーを薄く広く配分することで、重要な人物との深い関係構築を阻害するからである。出世する人は選択的に重要な人物との関係に集中投資する。

「戦略的イエスマン」の極意は、単純な追従者ではなく、上司の意図を深く理解した上で適切なタイミングで賛同し、時には建設的な提案を加える高度な技術である2。これは「ただの無能とは一線を画した」アプローチであり、上司の判断を支援しながら自分の価値も同時にアピールする二重の効果を狙う。真の戦略的イエスマンは、反対意見や代替案も準備した上で、最終的に上司の決定を効果的にサポートする。

興味深い手法として「ゴシップ好きの同僚の前で、自分の上司をウソで褒める」というテクニックがある。これは情報伝達のネットワークを活用した間接的な上司へのアピール戦略である。直接的な称賛よりも、第三者を通じて伝わる情報の方が信憑性が高く、上司への心理的影響も大きい。ただし、この手法は適度な誇張に留め、明らかな虚偽は避ける必要がある。

上司リソースの戦略的活用

「上司資源の獲得」は高コスパ仕事術の重要な構成要素である。多くの部下が上司との関係を義務的なものと捉える中で、成功する人材は上司を貴重なリソースとして戦略的に活用する。これには上司の専門知識、ネットワーク、権限、そして時間を効果的に借用する技術が含まれる。

「平場で大声で相談して100%安心の上司保険に加入する」というテクニックは、責任の分散と同時に上司の関与を高める巧妙な手法である2。公開の場での相談は、決定プロセスへの上司の参加を促し、結果に対する共同責任を創出する。これにより、失敗時のリスクを軽減しながら、成功時の評価も共有できる win-win の構造を作り上げる。

「上司の苦手分野・苦手な人を自分の得意種目にせよ」という戦略は、補完関係による価値創出の典型例である。上司の弱点を補完できる部下は、組織内で代替不可能な存在となり、高い評価と信頼を獲得する。これは単なる技術的補完だけでなく、人間関係やコミュニケーションスタイルの違いを活用した戦略的ポジショニングも含む。

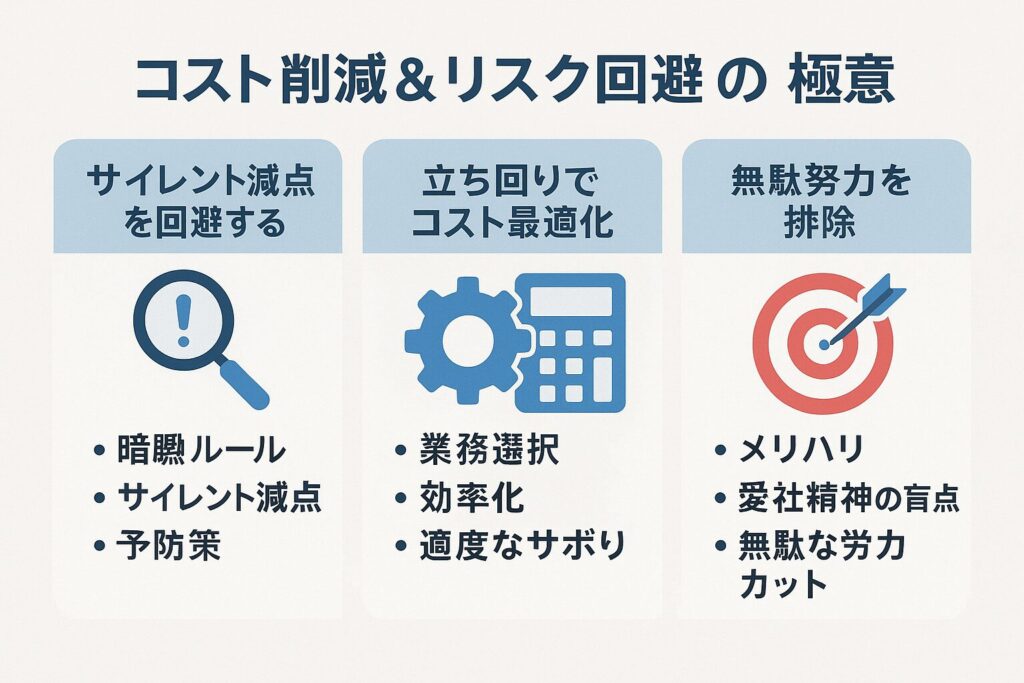

コスト削減とリスク回避戦略

サイレント減点リスクの理解と対策

職場における評価システムには、明示的な加点要素だけでなく、気づかないうちに評価を下げる「サイレント減点」要素が多数存在する。これらの減点要素は往々にして明文化されておらず、組織の暗黙のルールや上司の個人的価値観に基づいている。「お辞儀ハンコに逆らうとサイレント減点される」という例は、形式的な慣習への配慮が実質的な評価に影響することを示している2。

サイレント減点の最も危険な特徴は、当事者が減点されていることに気づかないまま、長期間にわたって評価が蓄積的に低下することである。「こっそり評価が下げられている人の決定的な1つの特徴」として、このような暗黙のルールへの無理解や軽視が挙げられている。成功する人材は、こうした見えない評価要素を敏感に察知し、予防的な対策を講じる。

特に注意すべきは、良かれと思って行った行動が逆に減点要素となるケースである。例えば、「気づかないうちに評価ダダ下がり」する共通特徴として、過度な正義感や原理原則への固執が組織の調和を乱すと判断される場合がある。真面目で能力の高い人材ほど、このような罠に陥りやすい傾向がある。

立ち回りによるコスト最適化

効果的なコスト削減は、業務そのものの効率化だけでなく、職場での立ち回り方の最適化によっても実現される。「うまく仕事を減らす」技術は、単なる手抜きではなく、重要度と緊急度に基づいた戦略的な業務選択である。これには他者への適切な業務委譲、自動化可能な作業の特定、そして本質的でない業務の削減が含まれる。

「サボるのが下手な人は出世しない」という指摘は、一見逆説的だが深い洞察を含んでいる。効果的なサボりとは、重要でない業務や見栄えだけの作業を識別し、そこにかける労力を最小化することで、本当に重要な業務により多くのリソースを集中させる技術である。これは責任回避ではなく、むしろ責任の重点化による組織貢献の最大化である。

「不可避な理不尽を回避可能に変える裏ワザ」は、職場政治の現実を受け入れた上で、その中で最適な結果を得るための実践的技術である。完全に理不尽を排除することは不可能だが、その影響を最小化し、時には自分に有利な状況に転換することは可能である。これには状況分析、タイミングの見極め、そして適切なコミュニケーション戦略が必要である。

無駄な努力の識別と排除

多くの真面目な従業員が陥る最大の罠は、全ての業務に均等に全力投球してしまうことである。「愛社精神は都合のいいコマにされるので即捨てる」という過激な表現は、感情的な動機に基づく業務遂行の危険性を警告している。愛社精神それ自体は悪いものではないが、それが客観的な判断力を曇らせ、不当な扱いを受け入れる原因となることがある。

効率的な労働には、メリハリのある取り組みが不可欠である。「メモは大事に取るフリだけに全力を尽くせ」という手法は、形式的な要求への対応を最小化しながら、実質的な学習と成長に集中する技術である。これは決して不誠実ではなく、限られた時間の中で最大の成果を得るための合理的選択である。

「こりゃ出世するわ」と周囲に感じさせる人材の特徴として、長期休み明けの行動パターンが挙げられている。出世する人は長期休み明けに特定の行動を「やらない」ことで、無駄なエネルギーの消費を避け、重要な業務により集中できる環境を整える。これは他者との差別化にもつながる戦略的選択である。

組織の暗黙ルールと文化的理解

伝統的日系企業の特殊性

日本の伝統的企業(JTC)には、グローバルスタンダードとは異なる独特の評価システムと組織文化が存在する1。これらの企業では、明文化された業務規則や評価基準以上に、暗黙の了解や慣習が実際の評価に大きな影響を与える。「誰も教えてくれない会社の裏ルール」の理解は、これらの組織で成功するための必須条件である2。

年功序列制度の残存する環境では、能力や成果だけでなく、組織への適応性や調和を重視する傾向が強い。このため、個人の卓越した能力を押し出しすぎることは逆効果となる場合がある。「優秀で人望もある東大卒はなぜか伸びない」一方で、「能力がイマイチでも役員まで出世する人」が存在する現象は、この文化的特性を反映している。

稟議制度や集団意思決定プロセスでは、最終的な決定者だけでなく、プロセスに関与する全ての人々との関係性が重要になる。このため、直接的な上司との関係だけでなく、横の関係や他部署との連携も評価に影響する。「お辞儀ハンコ」のような形式的要素も、組織の調和と序列尊重の表現として機能している。

長期的視点でのキャリア戦略

伝統的日系企業でのキャリア形成には、短期的な成果獲得よりも長期的な関係構築と信頼醸成が重要である。「役員になりたいならゴルフは必修科目」という指摘は、一見時代錯誤に見えるが、実際には長期的な人間関係構築の重要性を象徴している。ゴルフそのものではなく、インフォーマルな場での関係深化が評価に与える影響の大きさを示している。

「お願い営業をバカにしてはいけない理由」も同様の文脈で理解できる。技術的な優秀さや論理的な提案力だけでなく、人間的な魅力や信頼関係に基づく影響力が、長期的なキャリア成功により大きな影響を与える。これは特に、意思決定プロセスが複雑で、多くの関係者の合意が必要な組織において顕著である。

長期休み前後の行動パターンも、継続的な関係維持と配慮の表現として評価される。「長期休みに入る前にやっていること」や「長期休み明けにお菓子を配る時の配慮」などの細かな行動が、組織メンバーとの関係性を維持し、評価向上に寄与する。これらは表面的な儀式ではなく、組織の一員としての意識と配慮を示すシグナルとして機能している。

感情と論理のバランス

日本の組織文化では、論理的な正しさだけでなく、感情的な配慮や人間関係への理解が高く評価される。「怒ったフリが上手い」人材が評価される理由は、感情表現を通じたコミュニケーションの効果性にある1。これは決して不誠実な演技ではなく、相手の感情や立場を理解した上での戦略的なコミュニケーション手法である。

「人に冷たくする」ことが評価につながる場合があるのは、適切な距離感の維持と専門性の発揮が評価されるからである。過度な親しみやすさは時として権威や専門性を損なう可能性があり、状況に応じた適切な関係性の調整が重要である。これは感情的な冷たさではなく、プロフェッショナルとしての適切な境界設定である。

上司からの「いいんじゃない」という曖昧な回答への対応も、感情と論理のバランスを示す典型例である。出世しない人は表面的な承認に安心するが、出世する人はその真意を探り、より具体的な確認や改善提案を行う。これは相手の感情や状況を読み取りながら、論理的な確認を行う高度なコミュニケーション技術である。

実践的テクニックと具体的応用

日常業務での細かな配慮

職場での成功は、大きな成果だけでなく、日常の小さな配慮の積み重ねによって築かれる。「今日も暑いですね」から話し始める人が出世する理由は、相手との心理的距離を縮め、コミュニケーションを円滑にする効果にある。この種の雑談は時間の無駄に見えるかもしれないが、実際には信頼関係構築の重要な要素である。

「それ、知ってます!」と言う人が出世しない理由は、相手の話を遮断し、学習機会を失うことにある。一方、出世する人は既知の情報であっても相手の話を最後まで聞き、新しい視点や追加情報を得ようとする。これは知識の獲得だけでなく、相手への敬意と関心を示すコミュニケーション戦略でもある。

「メモを取らない新人が出世しない本当の理由」は、学習意欲と謙虚さの表現としてのメモの価値にある。メモの内容よりも、メモを取るという行為そのものが、話し手への注意と尊敬を示し、学習意欲をアピールする効果的な手段となる。これは形式的な行為でありながら、実質的な評価向上に寄与する典型例である。

タイミングと状況判断

効果的な職場での行動には、適切なタイミングの判断が不可欠である。長期休み前後の行動パターンは、この タイミング感覚の重要性を示している1。「長期休み前にやらない致命的な1つのこと」や「長期休み明けにやってしまう1つのこと」は、組織のリズムと周囲の心理状態を理解した上での戦略的な行動選択である。

お礼のタイミングと対象の選択も重要な技術である。「お礼は偉い人から、あえて過剰に大胆に」行うことで、影響力のある人物への印象を効果的に向上させることができる。これは単なる御礼ではなく、戦略的な関係構築の手段として機能する。ただし、過剰すぎると逆効果になるため、相手の性格と状況に応じた適切な調整が必要である。

「忙しい」という言葉の使用タイミングも評価に大きな影響を与える。出世しない人は状況に関係なく「忙しい」を連発するが、出世する人は戦略的にこの言葉を使い分ける。忙しさをアピールすることは時として能力不足の印象を与えるため、代替的な表現や状況説明を用いることが重要である。

具体的シチュエーション別対応法

職場での様々なシチュエーションには、それぞれ最適な対応戦略が存在する。上司からの曖昧な指示や評価に対しては、表面的な受け入れではなく、具体的な確認と改善提案を行うことが重要である1。これは単なる質問ではなく、自分の理解力と改善意欲をアピールする機会として活用する。

同僚との関係では、全員と均等に親しくするのではなく、戦略的に重要な人物との関係に集中することが効果的である。これは冷酷な計算ではなく、限られた時間とエネルギーをより効果的に活用し、組織全体により大きな貢献をするための合理的選択である。

会議や打ち合わせでの発言タイミングと内容も、評価に大きな影響を与える。「戦略的に大口を叩く」タイミングを見極め、適切な根拠と自信を持って発言することで、リーダーシップと専門性をアピールできる。ただし、発言の内容と実際の能力のギャップが大きすぎると信頼を失うため、慎重なバランス調整が必要である。

トップレベル達成のための発展的戦略

コスパを超えた卓越性の追求

本書の基本的なアプローチはコストパフォーマンスの最大化にあるが、真のトップレベルを目指す場合には、コスパ度外視の努力も必要になる2。これは矛盾するように見えるが、実際には戦略的な投資の考え方である。基本的な評価を効率的に獲得した上で、特定の分野で卓越性を発揮することで、他者との決定的な差別化を図る。

トップレベルの人材は、組織内での評価だけでなく、業界全体や社会からの認知も獲得している。これには専門知識の深化、ネットワークの拡大、そして影響力の構築が必要である。「役員になりたいならゴルフは必修科目」という指摘も、この文脈では単なる趣味ではなく、重要な人物との継続的な関係構築の手段として理解できる。

卓越性の追求には、短期的な効率性を犠牲にしても、長期的な価値創出に投資する判断力が求められる。これは日常的なコスパ最適化とは異なる思考プロセスであり、リスクテイクと戦略的忍耐が必要である。成功する人材は、この二つのアプローチを状況に応じて使い分ける能力を持っている。

リーダーシップと影響力の構築

上位ポジションを目指すには、個人的な評価向上だけでなく、他者への影響力とリーダーシップの発揮が不可欠である。これには部下や同僚の育成、チームの成果向上、そして組織全体への貢献が含まれる。「上司保険に加入する」技術は、個人的な保身だけでなく、チーム全体のリスク管理と成果向上にも応用できる。

効果的なリーダーは、自分の成功だけでなく、チームメンバーの成功も同時に実現する。これには個々のメンバーの特性と能力を理解し、適切な役割分担と成長機会の提供が必要である。「上司の苦手分野を自分の得意種目にする」アプローチは、リーダーとしてチームの弱点を補完し、全体最適を図る戦略としても機能する2。

影響力の構築には、直接的な権限だけでなく、専門性、人間性、そしてビジョンの明確性が重要である。「お願い営業をバカにしてはいけない」理由も、このような多面的な影響力構築の重要性を示している2。技術的な能力だけでなく、人を動かす力が上位ポジションでは決定的に重要になる。

組織変革と価値創造

最高レベルのリーダーは、既存の組織文化や業務プロセスを改善し、新しい価値を創造する能力を持っている。これには現状分析、問題の特定、解決策の立案、そして実行力が求められる。「不可避な理不尽を回避可能に変える」技術は、個人レベルだけでなく、組織レベルでの改善にも応用できる。

組織変革には、既存の利害関係者との調整と、新しいアプローチへの合意形成が必要である。これは高度な政治的スキルと長期的な視点を要求する。「戦略的イエスマン」の技術も、組織変革の文脈では、反対勢力との協調と段階的な変革推進の手段として活用できる。

真の価値創造は、短期的な評価向上を超えて、組織と社会全体への持続的な貢献を目指す。これには個人的な成功を組織の成功と一致させ、Win-Winの関係を構築する能力が必要である。最終的には、コスパ最適化の技術も、より大きな目的を達成するための手段として位置づけられる。

結論

「雑用は上司の隣でやりなさい」で提示される高コスパ仕事術は、単なる処世術を超えて、現代の組織社会で真面目な人材が適正な評価を獲得するための体系的方法論である。著者のたこす氏が現役エリートメガバンカーとして実証した75の具体的手法は、伝統的日系企業の複雑な組織文化の中で、最小の労力で最大の評価を獲得する実践的ノウハウとして極めて価値が高い。

本書の最大の貢献は、従来のキャリア論が見落としてきた「評価と成果の乖離」という現実を正面から扱い、具体的な解決策を提示したことである。「意味のあることにだけ力を入れ、意味のないことには極力体力をかけない」という基本原則は、限られた時間とエネルギーを最大限に活用する現代的な働き方の指針となる。特に、愛社精神の過度な重視や完璧主義的な業務遂行が逆に評価を下げるリスクがあることの指摘は、多くの真面目な従業員にとって目からウロコの洞察である。

さらに重要なのは、本書が単なる個人的成功のためのテクニック集ではなく、組織全体の生産性向上と働き方改革にも貢献する視点を含んでいることである。サイレント減点の回避、戦略的な人間関係構築、効果的なコミュニケーション技術などは、個人の評価向上と同時に組織の意思決定プロセスの改善や人間関係の質向上にも寄与する。これにより、個人と組織の Win-Win 関係を構築し、持続可能なキャリア発展の基盤を築くことができる。

今後の日本企業においても、グローバル化とデジタル化の進展により組織文化は変化していくが、人間関係と信頼に基づく評価システムの本質は継続すると予想される。本書で紹介される高コスパ仕事術は、そうした環境変化にも適応可能な普遍的な価値を持っており、次世代のビジネスパーソンにとって長期的に活用できる知恵として位置づけられる。